こちらでは、東北地方の日本海側に位置する「山形県」の気候について、全体的な特徴や季節ごとの傾向などを詳しく解説していきます。

山形県の気候「全体的な特徴」

山形県は、地理的には東北地方の中では日本海側に位置する県です。県内は東側に奥羽山脈・南側には朝日山地・中央部から北側には出羽山地があるなど山に囲まれた地形で、山形市や米沢市など主要な地域は海から離れた内陸部に位置します。

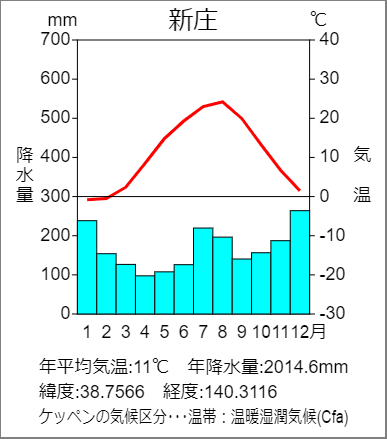

気候の特徴としては、基本的には日本海側式気候と呼ばれる気候区分にあたり、冬になると雪の量が多くなる傾向があります。但し、降雪量にはかなりの地域差があり、庄内地方沿岸部や山形市街地などではそれほど豪雪にはならない一方、距離的にそう遠くない新庄・尾花沢・米沢市などでは1~2m台の積雪も毎年のように見られます。

気温は東北地方ということで冬には寒冷な傾向がありますが、酒田・鶴岡など庄内地方は寒さが抑えられる傾向があり、内陸部との気温差は比較的大きくなります。一方、日本海式気候の特徴として、夏などには乾いた南寄り・東寄りの風が山を越えて吹き込み、時に40℃近い過酷な暑さに見舞われるなど、緯度の割に暑さが厳しくなることも大きな特徴と言えます。

山形県「季節ごとの気候」

【春の気候】よく晴れて雨が少ない・暑くなる日も

春の山形県は、寒冷な地域ということで首都圏などと比べると季節の移り変わりはやや遅い傾向がありますが、4月以降の気温上昇ペースは比較的大きくなっています。

3月についてはまだ冬らしさが残る場合も多く、年によってはまとまった雪が降ることもあります。冬の間に積もった「根雪」も長く残りやすく、肘折温泉などの日本屈指の豪雪地帯では5月頃まで、新庄市街地などでも4月の初頭くらいまでは雪が残ることがあります。

気温は4月以降暖かい日も増え、奥羽山脈を越えて吹き込む乾いた南風が「フェーン現象」を引き起こし、4月後半以降には最高気温30度以上の真夏日となることがあります。

春の天気は周期的に変わりますが、降水量は1年の中で最も少な目のシーズンで、日照時間は1年の中で最も長い傾向があり、行楽に適した季節となっています。

桜については、東北地方の北部と比べると早く咲きますが、首都圏や京阪神と比べると3週間前後遅くなります。

| 山形市の桜(平年値) | |

|---|---|

| 開花日 | 4月13日 |

| 満開日 | 4月18日 |

【夏の気候】雨も多いが晴れも多い・東北の猛暑地域

山形県の夏は、全体的に真夏になると「夏らしい暑さ」と東北では比較的長い日照時間が特徴となります。気温は高めで、乾いた風が山から吹き降りるフェーン現象の影響で時に35℃以上、場合によっては40℃程度の猛暑・酷暑になることもあるほか、庄内地方の沿岸部では熱帯夜となることも珍しくありません。

| 地点 | 観測史上最高気温 |

|---|---|

| 山形 | 40.8℃(1933年7月25日) |

| 酒田 | 40.1℃(1978年8月3日) |

| 鶴岡 | 39.9℃(1978年8月3日) |

| 米沢 | 37.7℃(2018年8月23日) |

| 新庄 | 37.4℃(1978年8月3日) |

| 尾花沢 | 36.2℃(2014年7月26日) |

| 地点 | 8月の日照時間(平年) |

|---|---|

| 酒田 | 199.5時間 |

| 鶴岡 | 198.5時間 |

| 尾花沢 | 188.5時間 |

| 米沢 | 182.6時間 |

| 山形 | 171.8時間 |

| 新庄 | 164.8時間 |

| (参考)仙台 | 144.5時間 |

東北地方で40℃以上になったことがあるのは山形県だけで、山形の観測史上最高気温である40.8℃は、2007年までは長年日本全国の「歴代最高気温」記録として君臨していました。

梅雨時については、東北ということで梅雨入りの時期はやや遅く6月中旬頃のことが多く、雨量は7月以降にピークを迎えることがほとんどです。雨の量は首都圏や京阪神などよりもやや多い傾向があり、梅雨末期などには大雨に見舞われることもあります。雨量はは8月にかけても多めで、8月は晴れる日も比較的多い一方で、後半にかけては秋雨前線の影響を受けやすくなることもあり、まとまった雨になることも少なくありません。

なお、東北地方太平洋側に日照不足と冷夏をもたらす「やませ」は、奥羽山脈を越えた山形県側には大きな影響は及ぼしません。

【秋の気候】

山形県の秋は、9月にかけては残暑が厳しい年もありますが、比較的早いペースで秋らしさ・冬の兆しが感じられるようになっていきます。初霜や初氷は内陸・山間部では10月、平野部でも11月はじめまでに観測されることが多く、初雪も11月に降る場合が多くなっています。

台風については、一般論として統計的には台風の影響を受けにくい傾向はありますが、2019年の東日本台風などでは県南部の置賜地方で記録的大雨となるなど、台風と全く無縁の地域とは言えません。

【冬の気候】

冬の山形県は、基本的には日本海からの寒気・季節風の影響を強く受ける「豪雪地帯」として雪の多い気候となります。

雪の量は地域差がかなり大きく、新庄・尾花沢市内では平地でも2m前後の積雪が見られる一方、山形市街地では概ね50㎝前後に留まる場合が多く、風が強く雪雲が途切れ途切れにやってくることが多い庄内地方の沿岸部(特に酒田市街地など)では最深積雪の平年値が30㎝程度と日本海側の中でも雪が少なく、山陰と同水準の降雪量に留まる場所があります。

なお、肘折温泉や西川町の一部など山間部は4m単位の積雪もよくあることで、積雪量で見た場合新潟の津南などを上回る日本トップレベルの豪雪地帯と言える環境です。出羽山地・朝日山地周辺は強弱を問わず「冬型の気圧配置」となった際にはコンスタントに雪が降り続きやすい(他の地域の場合、風向きや寒気の程度などに大きく左右される)環境で、西日本や北陸で雪が少ない暖冬年でも、それなりの雪の量となる場合が目立ちます。

| 地点 | 平年最深積雪量 | 過去最多の積雪量 |

|---|---|---|

| 肘折 | 321cm | 445cm(2018年2月13日) |

| 尾花沢 | 153cm | 256cm(2018年2月14日) |

| 新庄 | 128cm | 236cm(1974年2月13日) |

| 米沢 | 103cm | 188cm(1980年2月22日) |

| 山形 | 51cm | 113cm(1981年1月8日) |

| 酒田 | 32cm | 100cm(1940年2月3日) |

冬は気温も低く、山形市など内陸部では平地でも平均気温が氷点下になる場合があり、山沿いでは-10℃前後の冷え込みも一般的です。但し、庄内平野の海沿いでは日本海の比較的温暖な海水温の影響もあり、気温の下がり方はそれほど大きくなりません。

冬型の気圧配置で季節風が強まる場合、また低気圧が発達する場合には庄内地方を中心に暴風・強風による交通障害・被害が発生することもあります。

2005年12月25日には、発達中の低気圧から延びる前線が通過する際に酒田市内で竜巻が発生し、JR羽越本線の特急いなほ号が脱線して人的被害が発生したこともあります。

山形県の気候トピック

なぜ山形は気温が上がるのか

山形気象台がかつて日本国内最高気温記録(40.9℃)を長年持っていたように、県内は東北というイメージとは裏腹に、夏には酷暑に見舞われることがあります。

この原因は、南や東方向から乾いた風が奥羽山脈を越えて山形市などのある山形盆地一帯に吹き込む「フェーン現象」に由来します。

「フェーン現象」は風上側では湿った風であったものが、山を越えるうちに乾燥し山を吹き降りる際には温度がどんどん上昇していくメカニズムで、日本海側では広い範囲で発生し、県内では庄内平野などでも比較的頻繁に見られます。

日本一の豪雪地帯は山形なのか

山形県は、一般に新潟県と並ぶ日本トップレベルの豪雪地帯とされています。

何をもって「日本一雪が多い」とみなすかはなかなか難しい判断基準ではありますが、単純な積雪記録で見れば青森県の「酸ヶ湯」アメダスが断トツで雪が多い地点となる一方、「標高500m以下で人が一般的に住んでいる場所」で見た場合、肘折温泉近くの肘折アメダスが日本一雪の多い観測地点となります。

また、都市部で積雪2m前後となる頻度で見ても、新庄市や尾花沢市は国内では新潟県上越・魚沼地域と同等(ドカ雪となる際の雪の量は新潟が多く、平均的な雪の量は山形が多い)の豪雪地帯とも言えます。

「強風」と庄内平野

山形県は県庁所在地である山形市は内陸に位置しますが、庄内地方は日本海に直接面する形になっており、冬の間は西からの強烈な季節風が直接吹き付ける気象条件が続きます。風の害を防ぐために沿岸には江戸時代から植えられたクロマツが「防風林」としての役割を果たしています。

また、夏場には奥羽山脈と新庄方面を越えて吹き抜ける「清川だし」と呼ばれる局地的な強風が庄内町清川地区で吹き、この風を利用した風力発電が盛んなことでも知られます。

東北地方各県の気候については、別途上記の各記事で詳しく解説しております。