観光のご案内

概要

興福寺東金堂(とうこんどう)は、興福寺の伽藍において、元より古くから残されてきた唯一の「金堂」建築であり、平成30年に復元される巨大な「中金堂」の東側に、また五重塔とは南北に並び立つ位置に建っています。

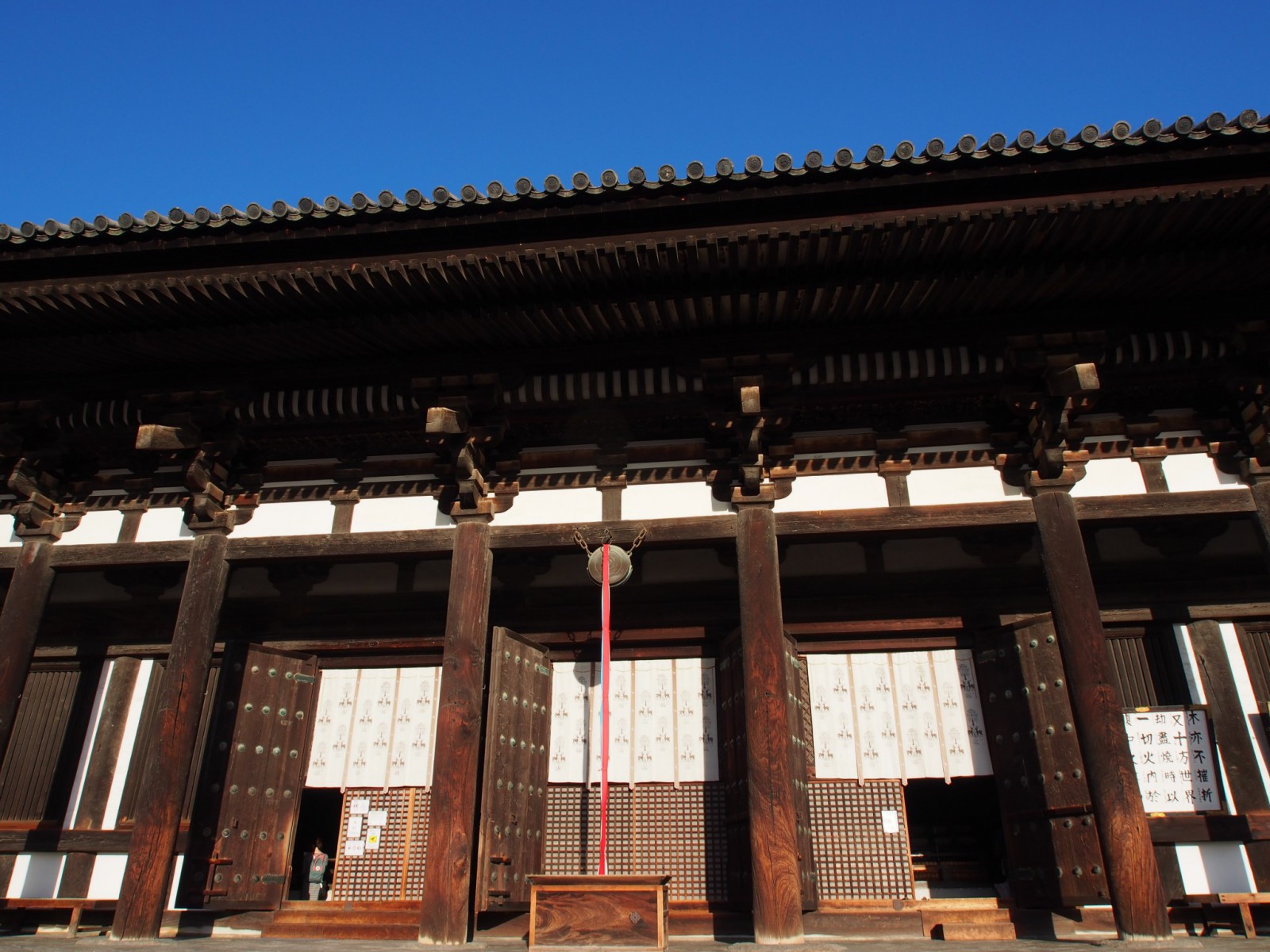

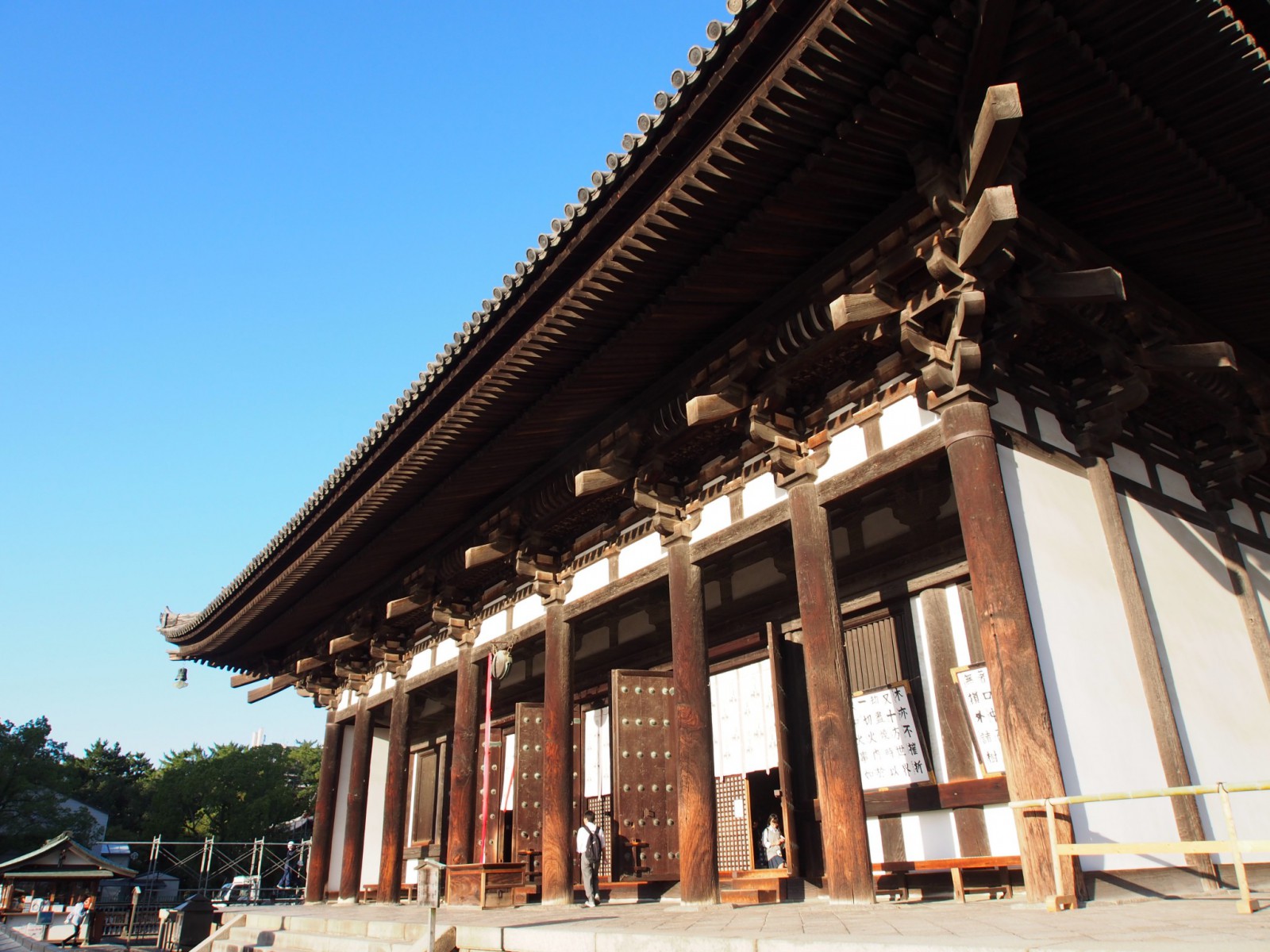

建築の雰囲気は興福寺境内に「南円堂」・「北円堂」・「五重塔」など個性的な建築が多い中、お寺に建つ「お堂」の典型とも言えそうな重厚かつ安定した存在感を放つものであり、白壁の美しさが際立つ存在となっています。

歴史・建築様式

東金堂の歴史としては、奈良時代の神亀3年(726年)に、聖武天皇が叔母の元正天皇の病気が治癒することを祈願して建立したとされており、興福寺境内でも比較的古い歴史を持つものとなっています。創建当初の東金堂には、床面に「緑色のタイル」が敷き詰められており、本尊である薬師如来の「浄瑠璃光」の世界を表現していたとされています。

なお、奈良の各社寺の中でも、特に興福寺は戦火などによる損害を頻繁に受けてきており、この東金堂も、1180年の戦火による焼失、また1411年にも五重塔とともに焼失するなど、5度にわたる焼失と再建を繰り返し、現在の建物は1415年に再建された室町時代の建築となっています。

東金堂の建築は室町時代の復元されたものも含めて「天平様式」であり、その姿は唐招提寺の金堂とも近似しており、再建後も桁行七間・梁間四間という規模や様式は奈良時代のものを色濃く受け継いだものとなっており、その雰囲気を感じ取って頂けます。

仏像

決して広くはない堂内には本尊である薬師如来像、日光・月光菩薩像、四天王像、十二神将像、維摩居士像、文殊菩薩像など、非常に貴重な仏像が多数安置されており、堂内をじっくりと拝観することが可能となっています。

本尊薬師如来坐像(重要文化財)

本尊である薬師如来坐像は、現在の東金堂が再建された室町時代に造立されたとされ、温和な表情が特徴的な像高2.5メートルほどの仏さまとなっています。ちなみにかつての東金堂本尊は興福寺の僧兵が飛鳥山田寺から持ち込んだ現在のものとは異なる飛鳥時代(685年)にさかのぼる歴史を持つ薬師如来像であり、こちらは東金堂が焼失する際に被害を受け、現在はその頭部のみが国宝館に保存されています。

日光・月光菩薩立像(重要文化財)

薬師如来の「浄瑠璃光」世界において薬師如来をサポートする代表的な仏さまである日光菩薩・月光菩薩の像は、現在の薬師如来像の「脇侍」として設けられていますが、東金堂のかつての本尊(現在の国宝館所蔵の「仏頭」)と比較的近い時期の飛鳥時代、7世紀末に造立された大変古い仏像となっています。飛鳥時代の造立という事で、本尊側にある手の肘を曲げた姿が印象的なスマートなお姿をした仏さまは、奈良市内におられる数多くの仏さまの中でも最古参の一つとも言える存在となっています。

四天王立像(国宝)

本尊よりも重要な文化財とも言える「国宝」に指定されており、平安時代の作と伝わる四天王像は、持国天・増長天・広目天・多聞天がいずれも像高は1.5メートル程度とそれほど大きくはありませんが、頭から足先まで全ての部分を1本のヒノキの木を彫りぬく形で製作されているため、かなり「肉付き」がよく、漫画の登場人物のような雰囲気すら漂わせるユニークな仏像となっています。

十二神将立像(国宝)

数多くの仏像が安置される東金堂内には、薬師如来を守護する神である十二神将像まで安置されており、像高は1メートル少々と、新薬師寺における十二神将像ほどの規模ではないものの、一つ一つがユニークな表情をしており、見る者を圧倒させるものとなっています。なお、これらの像は鎌倉時代に「慶派」の仏師により造立されたと言われていますが、一人の仏師ではなく、複数の仏師により製作されたと考えられており、個々に異なる特徴が現れています。

維摩居士坐像(国宝)

仏道を究める上での模範を示する存在である維摩居士の姿を彫り上げた維摩居士坐像も堂内に安置されており、こちらは鎌倉時代初頭に造立されたものとなっています。なお、その表情は老成した深みのあるものとなっており、周辺にある仏像たちのエネルギッシュな雰囲気とは一線を画したリアリティある仏像となっています。

文殊菩薩坐像(国宝)

維摩居士像と同じ作者(定慶)による作と伝わる文殊菩薩坐像は、一般には「知恵」を授ける仏さまとして良く知られた存在になっており、こちらの文殊菩薩像は玉眼が埋め込まれているなど全体としてそれほど古さを感じさせず、美しさを感じさせるものとなっています。ちなみに、元々は両手に何らかの「持物」を有していたと考えられていますが、現在は何も持っていない状況になっています。

なお、文殊菩薩と関わりのある行事としては、毎年4月25日に「文殊会」が行われ、法要が行われるほか、稚児たちが三条通りから興福寺までの区間を練り歩きます。

次項では、拝観に関する情報を解説していきます。

拝観情報

拝観料

大人300円・中高生200円・小学生100円

※柵の外側からの東金堂の外観見学も含め、興福寺の境内拝観は無料です。東金堂内部を拝観する場合は、東金堂北側の受付で拝観料をお支払いいただき入堂して頂くことになります。

拝観時間

9時~17時(最終入堂16時45分)

関連記事:【興福寺】日本の国宝彫刻の1割以上を現在も所蔵する「奈良の象徴」の一つ

興福寺東金堂の風景

興福寺の北側に堂々とした姿を見せる興福寺東金堂。唐招提寺金堂との近似性もしばしば指摘される東金堂ですが、唐招提寺ほどの大修理を近年行っていないこともあり、むしろこちらのほうが古風な印象を感じさせるものとなっています。

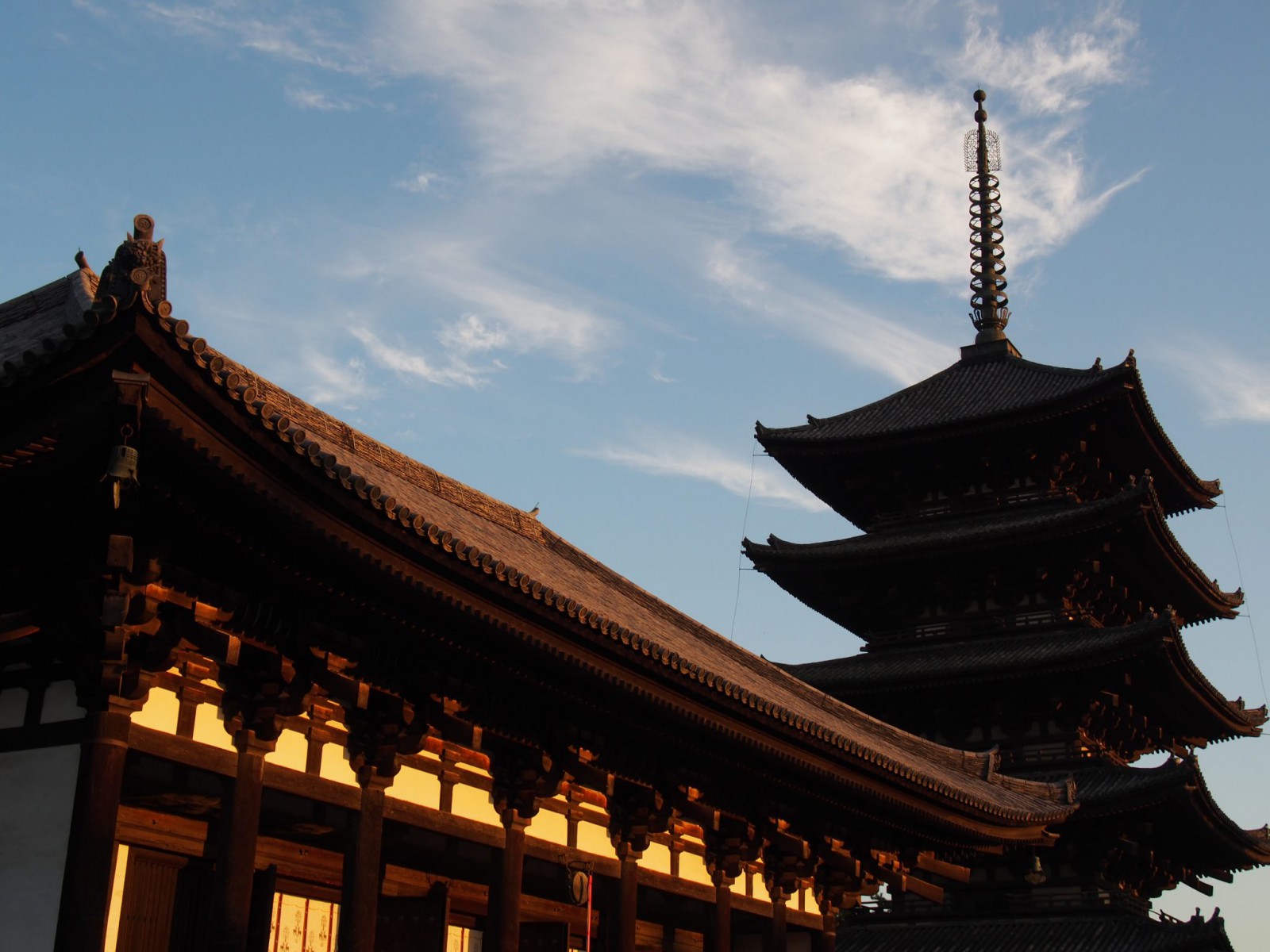

興福寺東金堂は奈良の象徴とも言える「五重塔」と隣接する形で南北に並んでいます。その風景は午前中には逆光となりますが、よく晴れた日の夕方になると西日が二つの建築に直接当たり、天平時代の面影、悠久の時間を感じさせるようなえも言われぬような風景が広がります。

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

近鉄奈良駅から東に徒歩5分

JR奈良駅から東に徒歩15分

・JR奈良駅から「市内循環外回り」・「山村町」・「藤原台」・「鹿野園町」・「春日大社本殿」・「天理駅」・「下山」・「県庁前」行き乗車、「県庁前」下車、南に徒歩2分

周辺のみどころ・観光スポット

周辺は奈良公園一帯・五重塔は南に隣接・中金堂から東にすぐ・南円堂から東に徒歩2分・北円堂から東に徒歩3分・猿沢池から北に徒歩2分・奈良国立博物館から西に徒歩5分