観光のご案内

奈良きたまちを代表する神社は京街道沿いの要衝にあたる

奈良豆比古神社は、京都府との県境からもそれほど遠くない奈良市街地(きたまちエリア)の北端部、般若寺などと同じく「京街道」に面する古いまちなみの中に位置する由緒ある神社です。

境内は常に美しく保たれており、現在も20年おきの遷宮儀式がきちんと行われるなど、現在も奈良阪エリアの地域住民の厚い信仰を集めています。

神社は「志貴皇子」の存在をルーツとする

創建の由来としては、かつて奈良時代に、この地が「奈良山春日離宮」として光仁天皇の父である施基皇子(志貴皇子)が病気の療養を行っていた地となっていたことに由来するとされ、その施基皇子を宝亀2年(771年)に祀ったことが神社の創始とされています。

御祭神としては、本殿では平城津比古大神(奈良豆比古神)を中殿に祀り、左殿には創建の由緒通りに施基皇子(志貴皇子)を、また右殿には春日王(志貴皇子の子)を祀っています。また複数の摂社も設けられており、「辨財天」・「毘沙門天王」・「恵比須」・「石瓶神」・「福の神」などを祀る社が境内地に分散しています。

能楽の原典とも言われる「翁舞」やクスノキでも有名

毎年10月8日に行われる例祭では、町内の翁講中により奉納される国の重要無形民俗文化財である「翁舞」が有名であり、当日は15世紀以前に製作された「面」を実際に着用して翁舞が行われることでも知られています。また、祭神である春日王は、かつて芸能の神様として役者たちの深い信仰を集めたなど、長きに渡り歌舞音曲の発展に貢献した神社であるとも言われます。

このほかには本殿の裏側の境内には樹齢1000年の巨大なクスノキがあり、こちらのスケールの大きさでも知られているほか、現在は存在しませんが、以前には境内に「佐保神石」と呼ばれる神石があったとも言われています。

きたまちの北端部で静かな環境でありながら、まちあるきを楽しむ観光客や京街道をウォーキングする団体などが神社を訪れることも多く、歴史ある神社として、奈良でも広く知られる存在となっている奈良豆比古神社。奈良交通バス「奈良阪」バス停からのアクセスもよいため、奈良観光に訪れた際、また「きたまち」を巡る際には一度は訪れておいてよいスポットであると言えるでしょう。

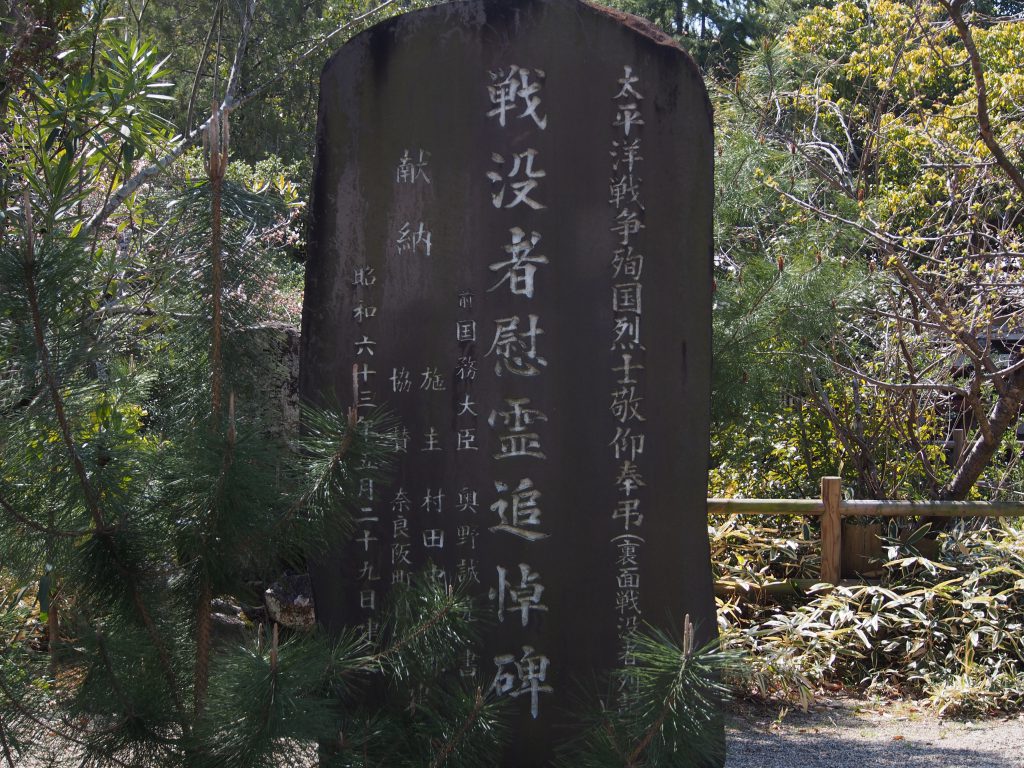

奈良豆比古神社の風景

鳥居周辺

奈良「きたまち」を貫く「京街道」沿いの北端部、県境へ向かっていくような位置に現れる「奈良豆比古神社」の鳥居。道沿いから見るだけでも立派で重厚な神社である様子がよく分かります。

拝殿・本殿

鳥居を抜け、しばらく参道を進んでいくとこれまた実に立派な拝殿のあるエリアに到着します。通常時は人影も少なくひっそりとした風情を漂わせていますが、例祭ではこの拝殿で大変貴重な「翁舞」が披露され、大変な賑わいを見せるわけなのです。

翁舞が披露される場所の西側すぐの位置には本殿が並んでいます。こちらは3つの本殿が立ち並んでおり、写真に見える中央の本殿に平城津比古大神(奈良豆比古神)をお祀りしています。

境内社

辨財天社

境内の東側、京街道沿いに近い場所には辨財天社が設けられています。

毘沙門天王社

恵比須社の北側にある毘沙門天社は、小さな祠の内部に石仏が設けられています。

石瓶神社

「石瓶神社」は、その名の通り「春日王」のお作りになる矢や幡を「石瓶」に入れて埋納した場所とも言われています。

恵比須社

福の神

クスノキ

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・JR、近鉄奈良駅から「青山住宅」・「州見台八丁目」行き乗車、「奈良阪」バス停下車、南に徒歩2分

周辺のみどころ・観光スポット

般若寺・植村牧場から北に徒歩8分、奈良少年刑務所跡から北に徒歩10分、北山十八門戸から北に徒歩12分、元明天皇陵から東に徒歩12分、元正天皇陵から東に徒歩15分