観光のご案内

概要

手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)は、東大寺二月堂や法華堂(三月堂)などの位置する東大寺境内の「上院」エリアに隣接する場所にある、東大寺と深いつながりを有する比較的大きな神社です。

神社は北側の鳥居は三月堂に面し、南側の鳥居は若草山麓に隣接しており、修学旅行生などが数多く訪れる奈良観光の主要ルート上にあり、日中は大仏殿周辺と比べると静かなものですが、常に観光客で一定のにぎわいを見せています。

歴史

神社は、現在は東大寺から独立した存在となっていますが、かつては東大寺の鎮守の神「東大寺八幡宮」として機能していた神社です。

その創建は古く、東大寺の大仏を建立するにあたり、天平勝宝元年(749年)に全国の「八幡さん」の総本社である大分の宇佐八幡宮より直々に東大寺の守護神として神様が迎えられたことがその創建の由来となっています。

なお、創建当初の神社は、平城宮南の「梨原宮」と呼ばれる場所に建立されたとされており、その確実な位置は不詳ですが、現在の「宮跡庭園」と呼ばれる遺跡周辺にあったとも推定されています。神社はその後東大寺大仏殿の南側(鏡池周辺)に移転された後、 治承4年(1180年)には平重衡らによる「南都焼討」の被害を受け焼失しましたが、その後再建されることになり、最終的には鎌倉時代の建長2年(1250年)、北条時頼の手で現在の位置にに再建されたと言われています。

その後は長らく神仏習合を体現する東大寺の守護神(鎮守神)としての役割を果たし続けていましたが、明治に入ると神仏分離の政策の中で東大寺から独立した神社となり、現在に至っています。

御祭神・境内社など

祭神としては、主祭神としては応神天皇が、またその他の相殿神としては比売大神・仲哀天皇・神功皇后・仁徳天皇が祀られています。また、「社宝」としては国宝である唐鞍や、重要文化財である舞楽面などがあります。

なお、境内には摂社として若宮神社・住吉神社・高良神社・武内神社・若殿神社が設けられているほか、多数の小さな末社も設けられています。。また神社の西側には、北側にある東大寺法華堂経庫と同じ建築年代、様式となっている校倉造の「宝庫」があり、こちらも国宝に指定されています。境内地は南北に細長く、重厚な神門やかなり老朽化しつつも趣ある「神楽所」などが目立つ存在となっている他、歌碑なども点在しており、多数のみどころを持つ神社となっています。

紅葉で有名!

様々なみどころと深い歴史を持つ手向山八幡宮ですが、境内は移転する前も含め古くから「紅葉」の名所として知られています。

例えば、学校の古典の授業でもしばしば触れる和歌である、菅原道真による「このたびは幣もとりあへず手向山 紅葉の錦神のまにまに」(新古今和歌集)という和歌はこの手向山八幡宮の紅葉の美しさを詠んだものとして知られており、当時と神社の位置は異なるとは言え、その紅葉の美しさを歌った内容に一致するかのように、秋には周辺は美しい紅葉で彩られます。また新緑や夏の鮮やかなみどりが神社を包み込む姿も実に美しい風景となっています。

なお、参拝時間その他基本的な情報などについては、行政関係の観光サイトなどで別途ご確認下さい。

手向山八幡宮のみどころ・風景

参道入り口

かつての「東大寺鎮守神」である手向山八幡宮は、現在は東大寺から独立した存在となっていますが、境内地や参道は現在も東大寺境内に包まれるような形になっています。参道は、境内から離れた大仏殿の東側すぐの位置から伸びており、神社のそばにある鳥居よりも大きな鳥居がその入り口に立っています。

鳥居

参道入り口の鳥居とは別に、神社の入り口には、南北二か所に立派な鳥居が設けられています。こちらは東大寺三月堂(法華堂)側(北側)にある鳥居となっています。

北側の鳥居は神社側から眺めるとすぐ後ろに東大寺三月堂があり、三月堂に入るための鳥居のように見えるユニークな存在にもなっています。

南側の鳥居は若草山麓からすぐの位置にあり、北側と比べると少し薄暗い雰囲気は神社の入り口らしい雰囲気を漂わせています。

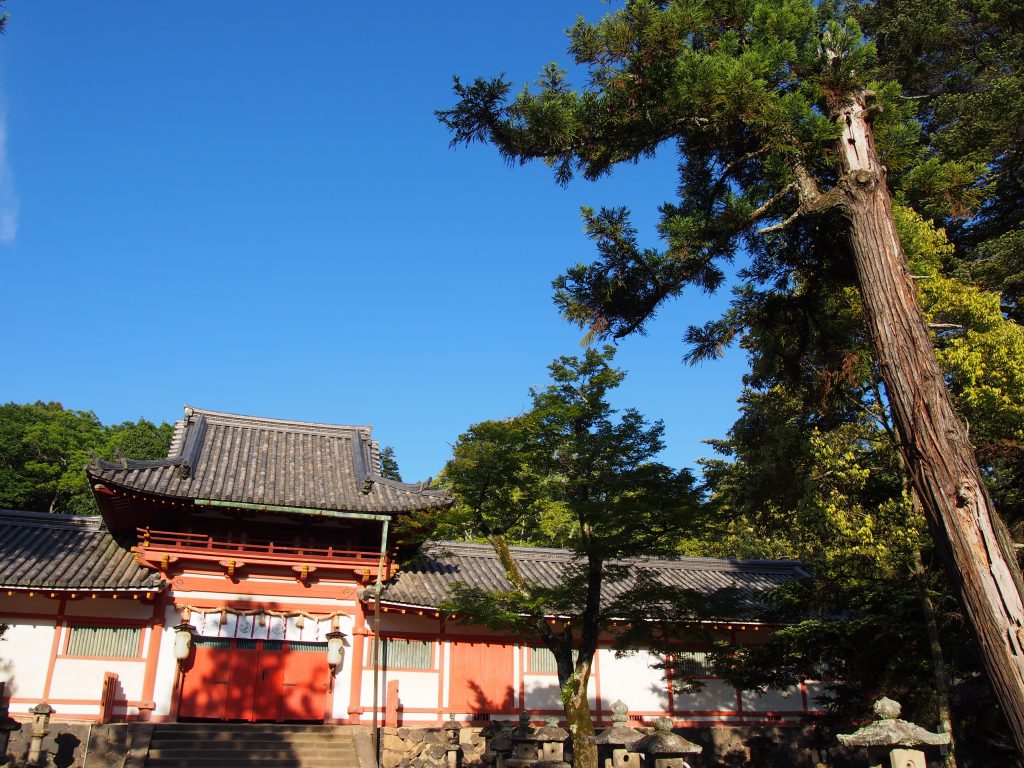

神門(楼門)

手向山八幡宮の入り口としては、上述した「鳥居」のほか、「神門」と呼ばれる大変立派な楼門からも出入り可能となっています。

奈良市内でこのような立派な門と回廊を持つ神社は、この他には「春日大社」以外存在せず、手向山八幡宮は、奈良市で春日大社に次ぐ二番目の規模を持つ神社と言っても過言ではありません。

拝殿・本殿

神門から回廊の内側へ入ると、すぐに立派な拝殿・本殿、また社務所のあるエリアに到着します。

目の前まで近づくことは出来ませんが、拝殿の近くから見える複数の御祭神をお祀りする本殿は、南北に細長く伸びる非常に大きなものとなっています。

若宮神社

手向山八幡宮本体の拝殿と本殿のあるエリアから少しだけ南側には、また別の拝殿・本殿があります。こちらは境内の摂社である「若宮神社」のものとなっており、祭神は仁徳天皇(大鷦鷯尊・おほさざきのみこと)をお祀りしています。

若宮神社本殿の両脇には小さなお社が2つありますが、こちらが摂社高良神社(祭神:大伴健将)と若殿神社(祭神:菟道稚郎子)になっています。

住吉神社

若宮神社よりも更に南側には、鎌倉時代に建立された重要文化財に指定されている「住吉神社」があります。祭神は住吉三神である底筒男命・中筒男命・表筒男命となっています。

その他末社

住吉神社の近くには、同規模の2つのお社があり、北側にある少し細長いお社は明武神社(祭神豊玉媛神・玉依媛神)・劔神社(祭神素盞鳴命)・八子神社(祭神天照大神)・松童神社(祭神応神天皇牛飼童)の四社合殿の神社となっています。また写真では手前に見える南側のお社は阪本神社(祭神大己貴命)・恵比寿神社(祭神蛭児神)の二社合殿の神社となっています。

東照宮・神楽所

神門の南側にある大変古めかしい建築の「神楽所」の内部には、かつて現在の「東大寺天皇殿」の場所が徳川家を守護する「東大寺東照宮」として使用されていた際に用いられていた社殿建築が現在も保存されています。

神楽所内部には、平安時代の武将「源頼光」が重厚な甲冑を着て鬼退治をする様子を描いた絵も保存されており、隠れたみどころとなっています。

かつての東照宮が納められている空間である「神楽所」の建物本体は、神門などの周辺の建物と比較するとひときわ古めかしい風情を漂わせており、半ば「手つかず」の雰囲気とも言えるような状況になっています。夕方になると薄暗くなった空間にわずかな西日が差し込む風景が驚くほど美しく感じられ、数百年前の空間に降り立ったような気分にさせてくれます。

宝庫

神門の外側には、北側にある「東大寺法華堂経庫」とほぼ同じような建築として、「手向山八幡宮宝庫」があり、こちらは正倉院などと同様、奈良時代に建てられた校倉造の貴重な建築となっています。

歌碑・石碑など

本殿と若宮神社の間にあるのは菅原道真が腰かけた石であると伝わる「菅公腰掛石」。石碑には有名な和歌(古今和歌集)「この旅は 幣もとりあえず手向山 紅葉の錦 神のまにまに」が記されています。

境内南側にある歌碑には奈良時代の「湯原王」による和歌「秋萩の 散りのまがひに 呼び立てて 鳴くなる鹿の 声の遥けさ」が記されています。

大黒殿

境内の北側には、神仏習合に基づく神様である七福神のうちの一つ「大黒天」をお祀りする「大黒殿」も設けられています。

その他境内の風景

境内の南側には、立派な杉の木が多数生えており、社殿・神楽所の建築の雰囲気などと合わせ、非常に趣深い空間を生み出しています。

境内は大変奥深く自然豊かで、春日大社のような混雑もありません。手向山八幡宮は、奈良市内の比較的有名な観光スポットの中では最も自由に、気兼ねなく参拝して頂ける空間と言えるでしょう。

主な祭事・イベント

お田植祭(奈良市指定無形民俗文化財)

2月節分の日に実施されるお田植祭は、「おんだ祭り」ともよばれ、能楽の形式で行われる「田植えの風景」を再現する農耕の儀礼となっています。

転害会

10月5日に実施される転害会は、手向山八幡宮の例大祭として執り行われ、その「転害」の名は、宇佐八幡宮から祭神が招かれた際東大寺「転害門」を通過したことに由来するとされ、現在も転害門前で一部の祭典が行われており、東大寺との関係性を現在も残した貴重な儀式となっています。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・JR、近鉄奈良駅から「市内循環外回り」・「高畑町」・「山村町」・「藤原台」行き乗車、「東大寺大仏殿・春日大社前」バス停下車、北東に徒歩15分

・JR、近鉄奈良駅から「春日大社本殿」行き乗車、終点「春日大社本殿」バス停下車、北に徒歩10分

ぐるっとバス(土日祝日・観光シーズンのみ運行)

・大仏殿前駐車場バス停(駅からは別途ぐるっとバスなどによるアクセスが必要です)から「ぐるっとバス若草山麓ルート」乗車、「手向山八幡宮・二月堂前」バス停下車、北に徒歩2分

近鉄奈良駅から東に徒歩25分

JR奈良駅から北東に徒歩35分

周辺のみどころ・観光スポット

東大寺法華堂(三月堂)から南東にすぐ、四月堂(三昧堂)から南東にすぐ、二月堂から南に徒歩2分、若草山登山口から北に徒歩2分、東大寺大仏殿から東に徒歩5分、春日大社本殿から北に徒歩12分