観光のご案内

概要

帯解寺(おびとけでら)は、奈良市街地から南に4キロほど離れた上街道沿いに広がる「帯解」地域の町並みの中心に位置する華厳宗のお寺です。

山号を「子安山」と呼ぶ帯解寺は、その名の通り「安産」にご利益のあるお寺として長い間信仰を集めて来た有名なお寺であり、現在も観光で訪れる方のみならず、安産祈願に訪れる若い夫婦の方が大変多くなっています。

歴史-平安時代に発展したお寺です

帯解寺の歴史については、寺伝によるとその創建は弘法大師空海の師であった「勤操大徳(ごんそう)」と呼ばれる僧侶が開基した「巌渕千坊(現在は廃寺となった高円山付近の「岩淵寺」に関わるものと考えられます)」と呼ばれる多数のお寺の中の一つ「霊松庵」にそのルーツがあるとされています。

その後、「帯解」と呼ばれるようになったのは平安時代に入ってからのことで、平安時代の初期、長らくお子様が生まれずに苦労を重ねた文徳天皇の御妃でいらっしゃる「染殿皇后(藤原明子)」が春日明神のお告げに従い勅使を立て、このお寺の地蔵菩薩(帯解子安地蔵菩薩)に祈願なさったところご懐妊なさり、惟仁親王(後の清和天皇)をお産みになったということに文徳天皇がお喜びになり、天安2年(858年)に伽藍を整備した上で「帯解寺」との寺号を勅命でお与えになったことがその由来となっています。

また、江戸時代にも、二代目の将軍である徳川秀忠公の正室「お江与の方」がお子様が生まれず帯解地蔵に祈願し、竹千代丸(徳川家光公)をお産みになったほか、その家光公も後継ぎがなかなか生まれなかったものの、側室「御楽の方」が祈願の後の徳川家綱公をご出産になったという歴史が残っており、家光公により瑞祥記の下賜、誕生釈迦仏の寄進がなされた他、寛文3年(1663年)には家綱公により手水鉢の寄進がなされました。

なお、現在も皇室関係の方がご懐妊になった際には岩田帯やお守りを献納することになっているなど、「皇室ゆかりのお寺」として紹介されることも多くなっています。

文化財(仏像)-有名な「子安地蔵」以外にも多数あります

本尊子安地蔵菩薩

ご本尊であり、安産のご利益を頂ける存在として大変有名な子安地蔵菩薩(木造地蔵菩薩半跏像・重要文化財)は、重厚感ある佇まいと右足を折り曲げ、左足を下に踏み下げたお姿が特徴的な像高2メートル弱の像であり、鎌倉時代に造立されたものとなっています。地蔵菩薩さまは、お腹の前に裳の上端部の布が被さる形となっているほか、その近くには結び紐が表されており、このお姿から「腹帯地蔵」との別名でも呼ばれ、「安産」にご利益のある存在としての信仰を集めることとなっています。

春日赤童子画像

秘仏公開時のみ拝観可能となっている絵画「春日赤童子画像」は、赤々とした身体とずんぐりとひた体形が特徴的な「童子」を描いた図像であり、その由来などについては不詳な点が多いものの、春日大社が「神仏習合」の歴史を積み重ねて行く中で生み出された「垂迹美術」の一つとなっています。

その他

本尊のほかにも、帯解寺には秘仏であり歴代住職の念持仏でもあった木造不動明王坐像(平安時代)、出世大黒天とも言われる秘仏木造三面六臂大黒天立像(室町時代)、秘仏である木造虚空蔵菩薩坐像(鎌倉時代)など多数の仏像・文化財があり、春と秋に行われる秘仏・秘宝特別公開の際にご覧いただけるようになっています。

帯解寺のみどころ・風景

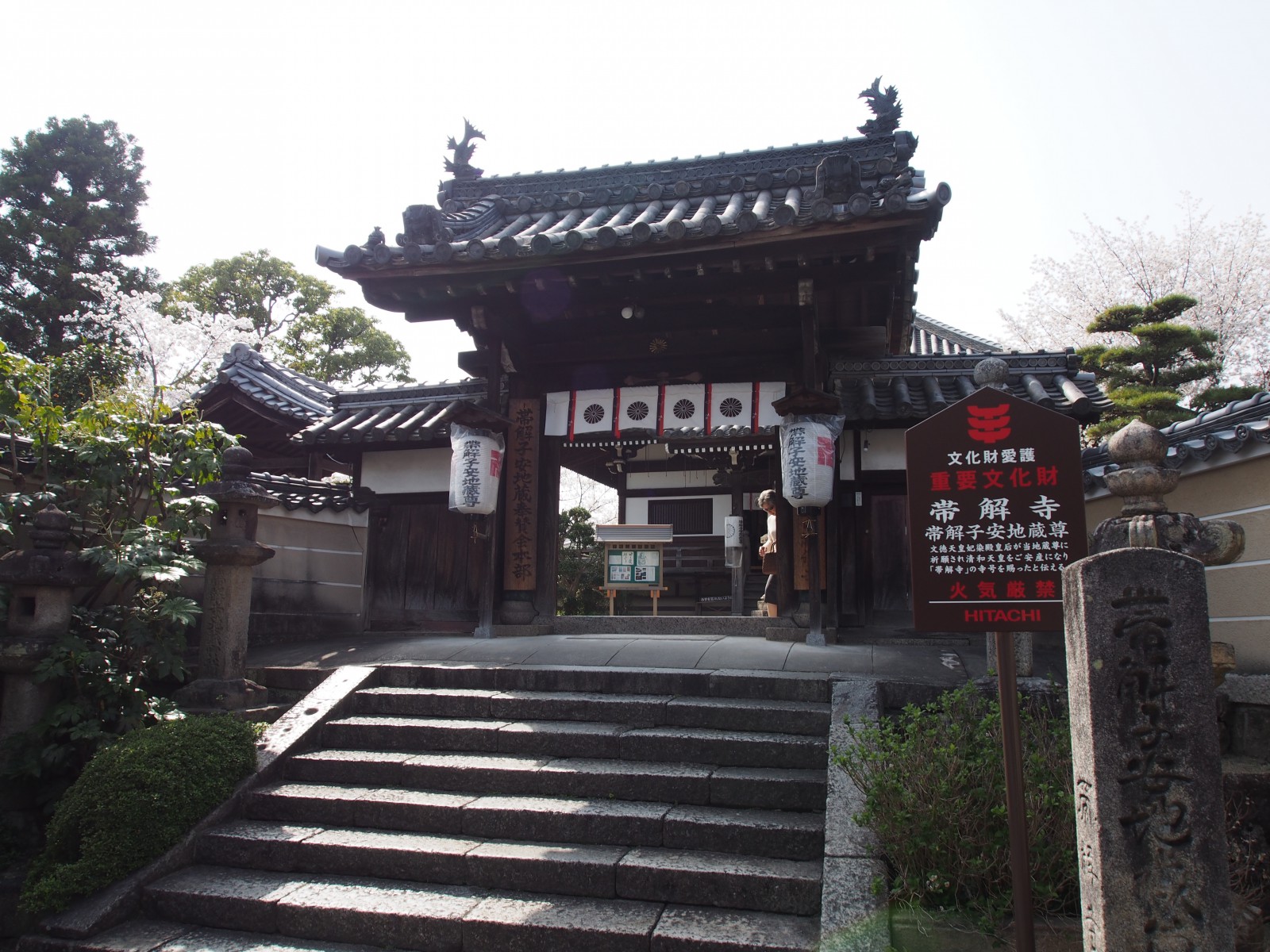

山門

帯解エリアの古い町並みの中にあり、かつての「上街道」に面する位置にある帯解寺。山門は立派なものでありつつも、町並みに調和した存在になっています。

本堂周辺

子安地蔵がお祀りされる本堂は、境内北側の受付で拝観料をお支払い頂いた上でお参りする形となっています。

本堂の建物自体はそれほど古いものではなく、幕末の安政5年(1858年)の再建となっています。

十三重石塔周辺

本堂の南側には、立派な十三重石塔が設置されており、その傍には美しい桜も咲き誇ります。この周辺から境内西側一帯にかけては桜の木が複数植えられており、ちょっとした「桜の名所」にもなっています。

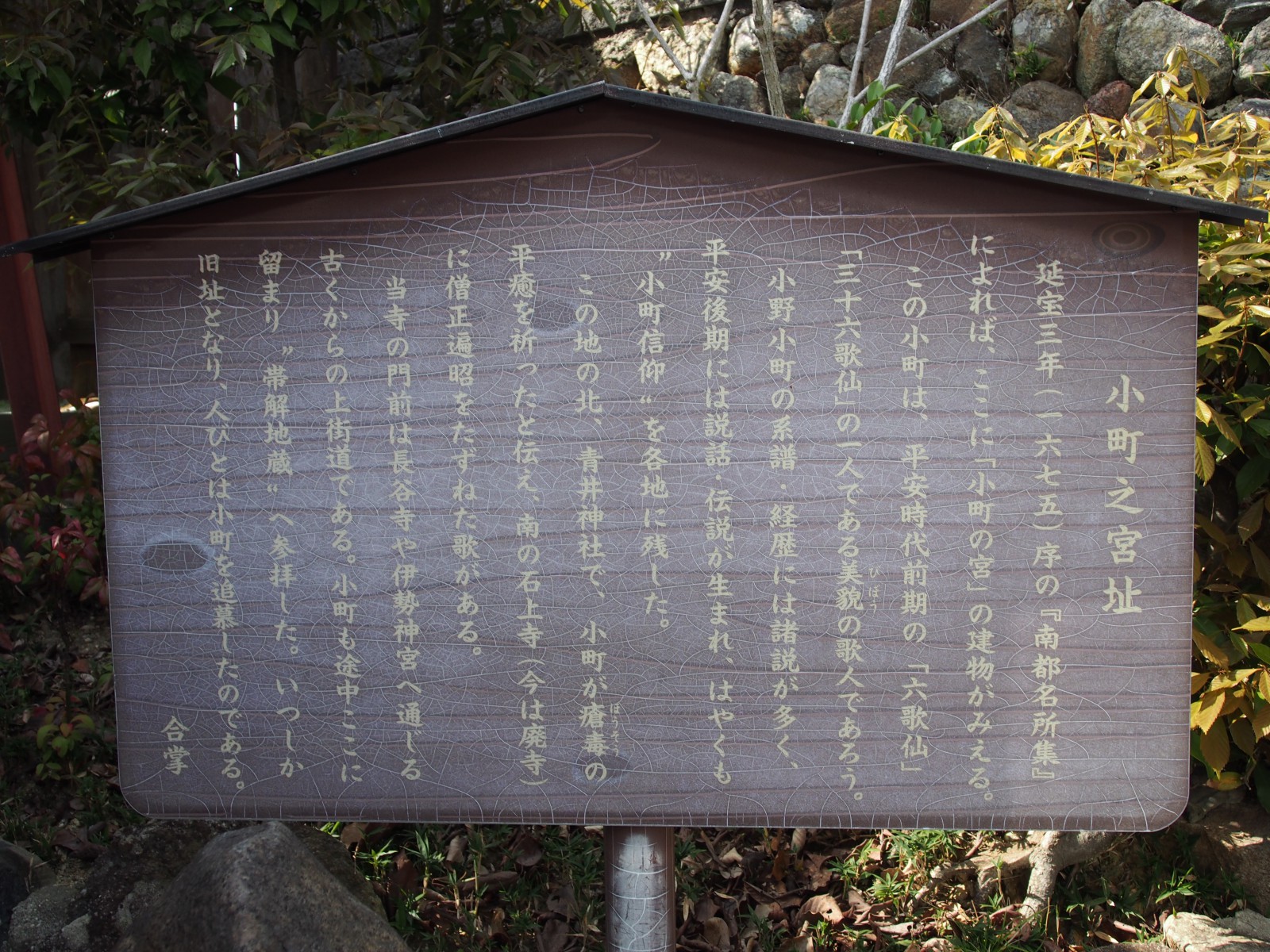

小町之宮跡

平安時代の絶世の美女「小野小町」が僧正遍昭を訪ねる中でこの帯解寺にも立ち寄ったとされる伝説に由来する、かつて存在した小野小町をお祀りする「小町之宮」を再現した小さな神社も設けられています。

その他境内の風景

本堂の南東側には正面に設けられた不動明王の石像が印象的な小さなお堂があります。

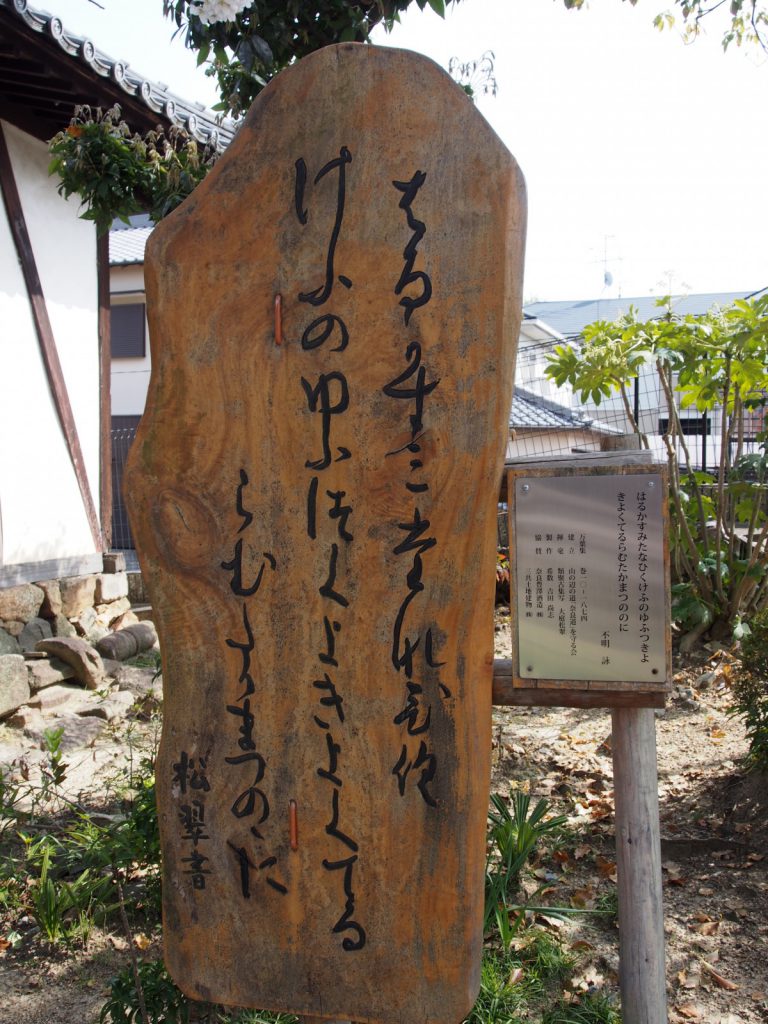

山辺の道界隈に複数設置されている万葉歌碑も境内にあり、詠み人知らずの和歌「はるかすみたなひくけふのゆふつきよ きよくてるらむたかまつののに」が記されています。

JR桜井線(万葉まほろば線)と隣り合わせの境内西端には、「新御堂」と呼ばれる非常に新しい建物もあり、お釈迦さまの誕生を描いたレリーフが埋め込まれています。

次項では、拝観に関する情報を解説していきます。

拝観情報

拝観料

500円

※特別公開期間中は600円

※拝観する場合は、境内の受付で拝観することを申告し、拝観料をお支払い下さい。

拝観時間

午前9時~午後4時

特別公開期間

特別公開期間は日程は固定ではありませんが、春は3月頃、秋は11月頃のそれぞれ1週間程度、年2回となっており、秘仏のみならず秘宝である仏画などもご覧いただけるようになっています。

この他、安産に関する祈祷などでも大変有名で、現地のみならず郵送での受付も実施されています。

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・JR奈良駅、近鉄奈良駅から「天理駅」・「下山」行き乗車、「下山」バス停下車、北西に徒歩8分

JR帯解駅から北に徒歩3分

※無料駐車場は境内南側を含め複数設置されており、マイカーで訪れる方の利便性も高くなっています。一方で、帯解寺の周辺道路は狭小区間が多く、通るルートによっては離合が難しい箇所もありますのでご注意ください。