積乱雲は、雲の分類の一つであり、強い上昇気流により「鉛直(縦)」方向に大きく発達した雲です。

豪雨・大雨・雷・突風・竜巻・ひょう・あられ・豪雪・大雪など、通常と比べ「シビア」な様々な気象現象をもたらす主な要因となっており、人々の生活に直接的な影響を及ぼすことが多い存在です。

| 略記号 | Cb |

| 高さ(雲頂) | 3km程度〜最大17km程度 |

| 区分 | 下層雲(雲自体は中層・上層に達する) |

| 関連する雲 | ・かなとこ雲(発達した積乱雲の上部) ・乳房雲(発達した積乱雲の雲底付近) など |

発生メカニズム

| ① | 温度差・風など何らかの要因で空気が持ち上げられる(上昇気流) |

| ② | その空気は大量の「水蒸気」を含んでいる |

| ③ | 温度差・風など何らかの要因で上昇気流が継続する |

| ④ | 水蒸気を多く含む空気が冷やされて雲粒が発生し、雨粒、氷の結晶などに成長 |

| ⑤ | 上記のメカニズムが継続することで、積乱雲として発達 途中で上昇気流が止まる場合などは「積雲」の発生程度に留まる |

| ⑥ | 重みによって雨、雪として落下を始める |

| ⑦ | 上昇気流の影響で一度落下し始めた雨、雪などが再度持ち上げられる場合も このような過程で「ひょう」や「あられ」が発生 |

| ⑧ | 雨、雪の落下は「下降気流」を発生させ、その領域が広がる |

| ⑨ | 下降気流のみになると、雲は消滅へ向かう その後に再度雲を発達させる要素がある場合、列を成して積乱雲が続けて発生、発達する |

夏と冬の積乱雲

積乱雲は、「強い上昇気流」が発生する場合どの季節でも発生するものですが、日本付近については、夏など多くのケースで見られるタイプの積乱雲と、主に冬に「冬型の気圧配置(西高東低)」で発生する積乱雲は性質が異なる点が見られます。

| 要素 | 一般的な積乱雲 | 冬型の気圧配置による積乱雲 |

|---|---|---|

| 気圧配置・条件 | 様々な条件で発生 ※低気圧、前線、台風、暖湿気流、猛暑など | 冬型の気圧配置(西高東低) |

| 上昇気流の発生要因 | ・上空の寒気による温度差 ・地上の猛暑による温度差 ・台風の渦などによる強制的な上昇気流 | ・上空の強い寒気による温度差 ・海面水温が高いほど上昇気流が強まる |

| 雲パターン | ・不規則的 ・塊状 ・テーパリングクラウド(にんじん状の帯) | ・筋状 ・帯状(日本海寒帯気団収束帯=JPCZなど) |

| 高さ(雲頂) | 10km以上の場合も多い | 3km〜6km程度 |

| 寿命 | 短め(状況によっては10〜30分程度) 特殊なケースでは長くなる場合あり | 長め |

| 天気 | ・降水強度が強い雨(時に猛烈な雨も) ・雷、突風、ひょう、竜巻 | ・降水強度が強めの雪、雨(通常夏のような強さにはならない) ・雷、突風、ひょう、あられ、竜巻 ・雷の「電流が強い」ため、影響が大きくなる場合あり |

見た目

■一般的な積乱雲

いわゆる「発達した入道雲」・「かなとこ雲」と呼ばれるものに該当します。

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html

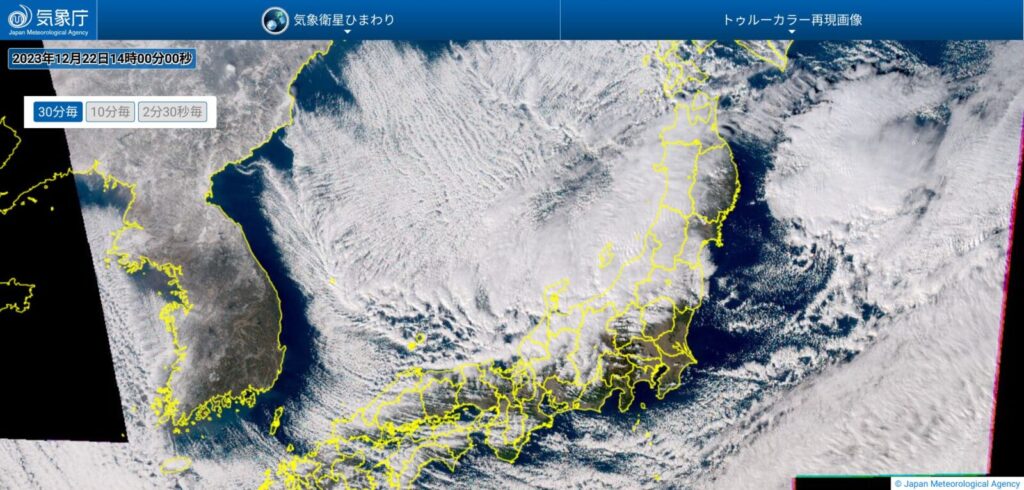

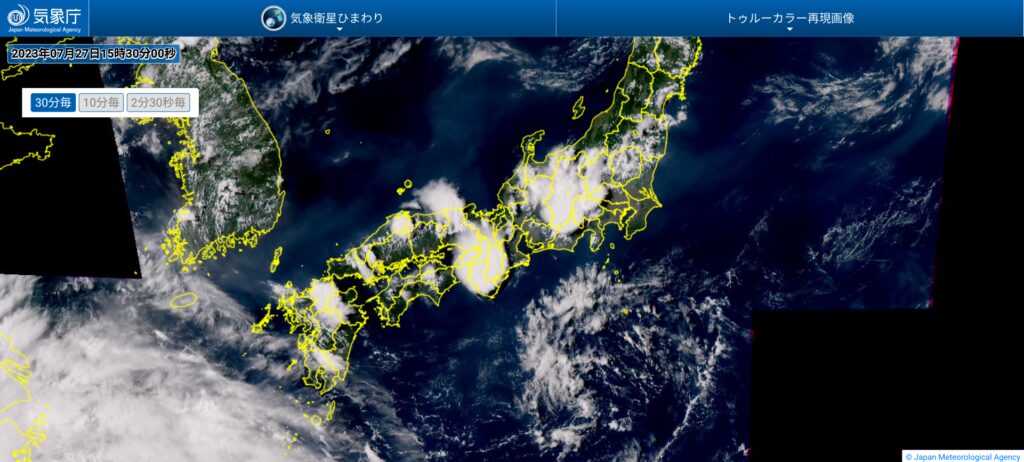

衛星画像(2023年7月27日15時30分)

衛星画像で見ると、白く輝く雲の塊としてはっきりした形で見られます。前線などの場合、塊が列を成して帯状に伸びる場合もあります。

雪との関わり

先述の通り、冬型の気圧配置(西高東低)となる場合にも積乱雲は発生します。すなわち、冬に日本海側などで降る雪は、ほとんどが積乱雲によって降る雪です。

積乱雲といっても夏のようなゲリラ豪雨をもたらすほどの降水量にはなりませんが、発達した雲では1時間5cm以上の降雪量となるなど、長時間影響を受けるケースではかなりの大雪・豪雪を引き起こす場合があります。

なお、積乱雲があるだけで雪の状況が決まる訳ではありません。雨で降る場合、積もる雪としては降らない場合、山地のみ雪となる場合も多々見られます。あくまでも「積乱雲」と「気温」の合わせ技として雪が降るものですので、寒気の強さ(気温の低さ)にも注目する必要があります。