ご案内

場所・基本情報

※拝観など各種の情報に関しては、観光協会などの発信する情報を別途ご確認下さい。

徳融寺(とくゆうじ)は、奈良有数の観光ゾーンである「ならまち」エリアのやや南東よりの町並みの中に位置し、ならまちエリアでは「元興寺(極楽坊)」に次ぐ規模を持つ比較的大きなお寺です。周辺には奈良市音声館や元興寺小塔院、誕生寺などもあり、元興寺一帯ほどではありませんが観光客も大勢行き交うエリアとなっています。

宗派としてはかつては元興寺の一部として真言宗に所属していましたが、現在は融通念仏宗のお寺となっており、江戸時代に定められた「大和北部八十八ヶ所霊場(現在では全ての寺院が残っているわけではありません。)」では第四番札所に指定されています。

歴史・由緒

徳融寺の歴史は、かつてならまちエリアの別の場所に建っていた「元興寺の子院」にその創建の由来をたどることになります。現在の場所での歴史は、江戸時代になる直前の天正18年(1590年)にこの地に移転してきてからのものであり、現在ある本堂などはその後江戸時代の寛文7年(1667年)に整備されたものであり、基本的には近世の香りが漂うお寺となっています。

また、近くにある「誕生寺」「高林寺」などと同様、「当麻曼荼羅」を生み出した人物としてとりわけ現在の「葛城市」ではゆるキャラにもなっている「中将姫」ゆかりのお寺になっており、このお寺は中将姫の父親である藤原豊成の邸宅跡に建っているとされているほか、中将姫が生まれ育った地という伝説にちなんだスポットが境内にあり、豊成と中将姫の2人をお祀りした石塔(墓所)なども設けられています。

徳融寺のみどころ・風景

山門周辺

「餅飯殿商店街」・「下御門商店街」周辺からそのままならまちエリアの町並みを南に進んでいくと、坂道を下って「奈良市音声館」を通り過ぎた付近で右手に比較的立派な徳融寺の山門が見えて参ります。

山門をくぐり抜けると、比較的立派な参道が設けられており、見方によっては「元興寺(極楽坊)」よりもしっかりとしたお寺の「伽藍」が残されたような貴重な空間になっています。

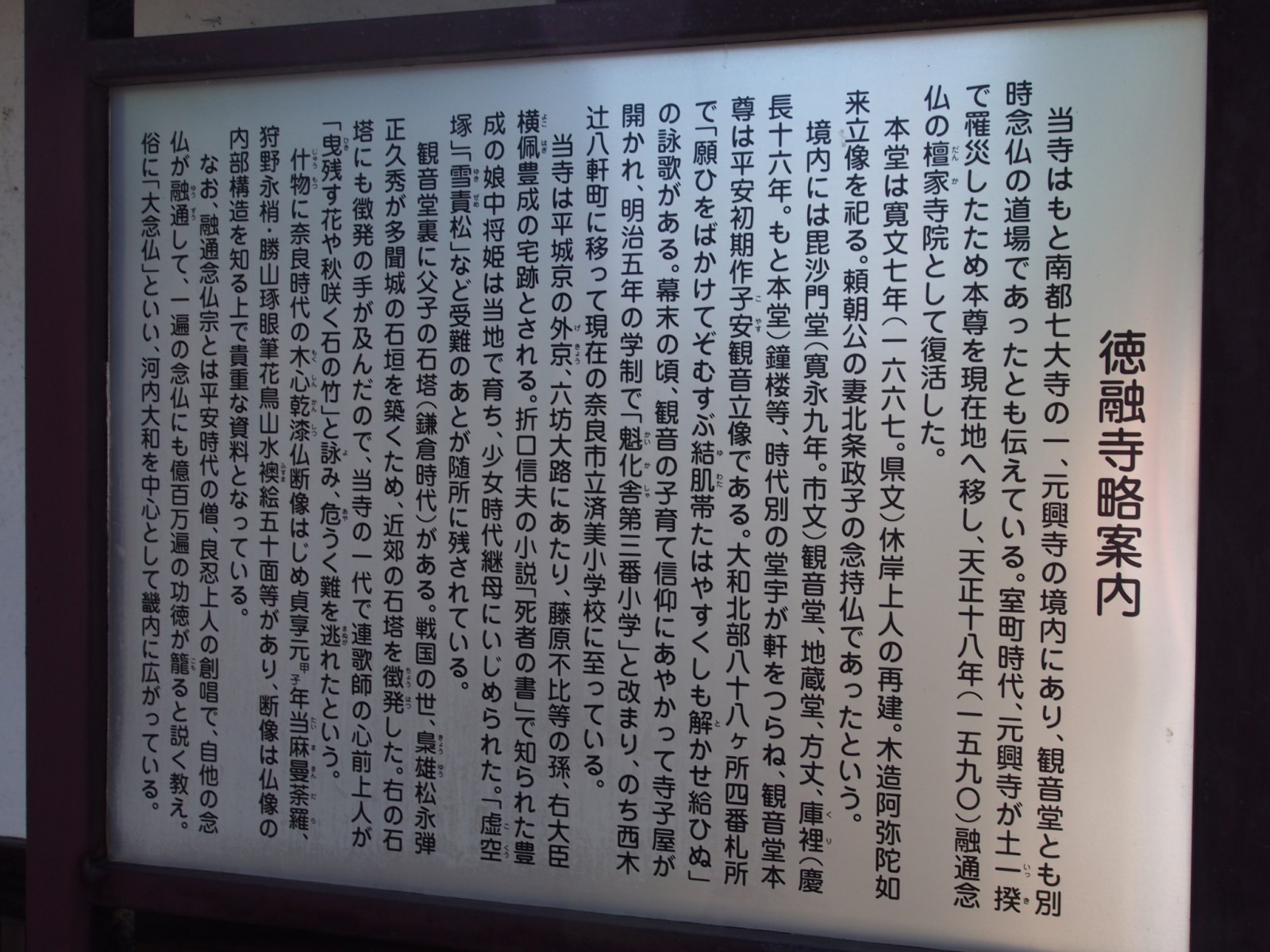

門のそばにある徳融寺の案内板。中世から近世にかけての歴史を積み重ねて来たお寺は、まさにその時期に発展していった「奈良町」の歴史とも切り離せない存在であったことが想像できます。

本堂周辺

門を抜けて境内地に入っていくと、まずはしっかりとした鐘楼が目に入ってきます。

本堂周辺の広場は、観光客がふらりと立ち寄るにはもってこいの気持ちの良い空間となっています。なお、左手にある建物が、子安観音立像・薬師如来坐像を安置している「観音堂」の建物となっています。

観音堂よりも西側には、近世建築である「本堂」の建物があり、こちらに本尊である阿弥陀如来立像が安置されています。

本堂の入り口付近に立つと、その静かな風情の割には、江戸時代に発展したお寺らしいどこか「親しみやすい」雰囲気を感じることもできます。

毘沙門堂周辺

本堂の南側、様々な墓所や石仏、石碑が立ち並ぶエリアの中心部に建っているのは「毘沙門堂」。こちらは寛永9年(1632年)の建築と本堂よりも少し古い建築となっており、こちらも江戸時代の小規模な仏堂建築らしい雰囲気を現在もしっかりと感じさせる存在になっています。

石仏などが多く点在する毘沙門堂一帯は、近隣の元興寺塔跡、鎮宅霊符神社、元興寺小塔院、厳島神社といったスポットと同様、ならまちの町並みの「裏庭」らしい風情があふれており、有名観光スポットでは味わえないならまちの「生活文化」にも思いを馳せることが出来そうな空間になっています。

なお、毘沙門堂周辺は、これから下記でご紹介していくように、一般の石仏のみならず「中将姫」や「吉村長慶」関連の石塔・石造物でにぎわいを見せる空間となっています。

豊成公中将姫石塔

まず目立つ存在となっているのが「中将姫」ゆかりの石塔。よく見ると「豊成公中将姫御墓」と書かれており、左右に藤原豊成と中将姫の2つの石塔(墓所)が並ぶ形になっています。なお、この石塔はこちらも中将姫ゆかりの近隣の「高林寺」から延宝5年(1677年)に移設されたものとも言われています。

吉村長慶墓所・関連石造物

そして、とりわけユニークな存在が近代奈良の「豪傑オヤジ」吉村長慶氏ゆかりのスポット。まず、毘沙門堂の脇には吉村長慶氏本人の大きなお墓が設置されています。

また、毘沙門堂脇の本堂寄りの場所には吉村長慶氏の代々のご先祖様の巨大な墓所も設置されています。

吉村長慶氏は自らの理念、考え方、宗教観を反映した独特の石造物を奈良周辺の各地に設置した人物として知られており、奈良市内でも本人が設立した寺院である「長慶寺」や佐保川沿いなど、複数の場所にユニークな石造物が設置されています。本人の墓所のあるこの徳融寺にも、石造物が複数設置されています。

こちらは長慶氏らしい石造物「世界二聖・大日如来像」。キリストと釈迦の間に「長慶氏」自らを描いたというやや自己顕示的な作品ですが、このような作風が「豪傑」らしい長慶氏の真骨頂。なお、記されている内容に問題があるとして戦前の官憲に目を付けられたため、秘仏扱いとなっていたというこれまたユニークな歴史を持っています。

キリスト・釈迦・長慶氏本人が描かれた裏面には、こちらはシンプルな大日如来像が描かれています。

極め付けは山門から近い位置にある、この「吉村長慶像」。他のゆかりの地にも複数見られる「長慶像」の中でもとりわけスマートな像となっており、像をよく見ると「帝国憲法」などと記されたものを握りしめる様子も描かれているなど、近代日本を生き抜く中で自分なりの「表現」を行ってきた様子がよくわかるものにもなっています。

徳融寺へのアクセス情報

徒歩でアクセスする

近鉄奈良駅から南に徒歩13分

JR奈良駅から南東に徒歩20分

バスでアクセスする

JR・近鉄奈良駅から奈良交通バス「市内循環内回り」乗車、「北京終町(きたきょうばてちょう)」バス停下車、北に徒歩3分

周辺のみどころ・観光スポットについて

「中将姫伝説」ゆかりの地としては、南東側すぐに「誕生寺」が、南東に徒歩3分の位置に「高林寺」があります。

また北にすぐの位置には「西光院」、「元興寺小塔院跡」といったスポットもあります。

ならまちエリアの有名スポットである「ならまち格子の家」からは北西に徒歩4分・「奈良町資料館」からは南西に徒歩3分・「奈良町にぎわいの家」からは南西に徒歩4分となっています。