観光のご案内

「金堂」の裏手にある建物は平城宮由来

唐招提寺講堂(とうしょうだいじこうどう)は、美しい均整の取れた建築として観光ポスターなどでも有名な唐招提寺「金堂」の北隣に位置する長細い入母屋造の建築であり、奈良時代の建立時には僧侶たちが仏教研究や仏教の教義を伝授する際に用いる場として設けられた施設です。

また、この講堂は、唐招提寺創建時に金堂のように「新築」されたものではなく、当時の「平城宮」にあった朝廷に仕える官僚が利用した会議場である「東朝集殿」を移転、改造した建築となっています。このように元々は寺院ではない建築を移設したため、現在も広々とした特徴的な空間を生み出している講堂ですが、建築様式としては切妻造から入母屋造に改築されており、鎌倉時代に大規模な改造が行われるなど当時の原型をそのまま留めているわけではありません。しかしながら平城宮跡に当時の建築が一切残っていない中で平城宮に多数存在した「宮廷建築」の面影を今に伝える極めて貴重な存在となっています。

仏さまは少ないですが、実に印象的なお姿です

講堂には、昭和40年代に収蔵庫である「宝蔵」が設置されるまではその堂内に多数の仏像が安置されていましたが、その設置後に多くは移転し、現在堂内には重要文化財である弥勒如来坐像、持国天、増長天立像が安置されています。このうち弥勒如来坐像は唐招提寺の仏像の中ではやや珍しい堂々たる印象を受ける存在であり、造立時期も金堂の仏像がほぼ全て奈良時代であるのに対し、こちらは鎌倉時代となっています。

また印象的な存在として知られるのが、「持国天立像」と「増長天立像」の2体であり、こちらは金堂の四天王像における持国天、増長天とは全く趣が異なる存在であり、ずんぐりとした姿はコミカルな印象を与える一方、ディティールは極めて緻密であり、増長天のほうは創建当初に唐からの渡来人により制作されたものとも言われています。

唐招提寺と言えばどうしても「金堂」がメインとなってしまっていますので、場合によっては素通りしてしまうことすらある「講堂」ですが、「平城宮跡」には現存しない「平城宮」の建築を見るというかなり貴重な体験が出来る訳ですので、金堂拝観の折には、金堂の裏手すぐにある講堂もぜひご覧になって頂きたいスポットとなっています。

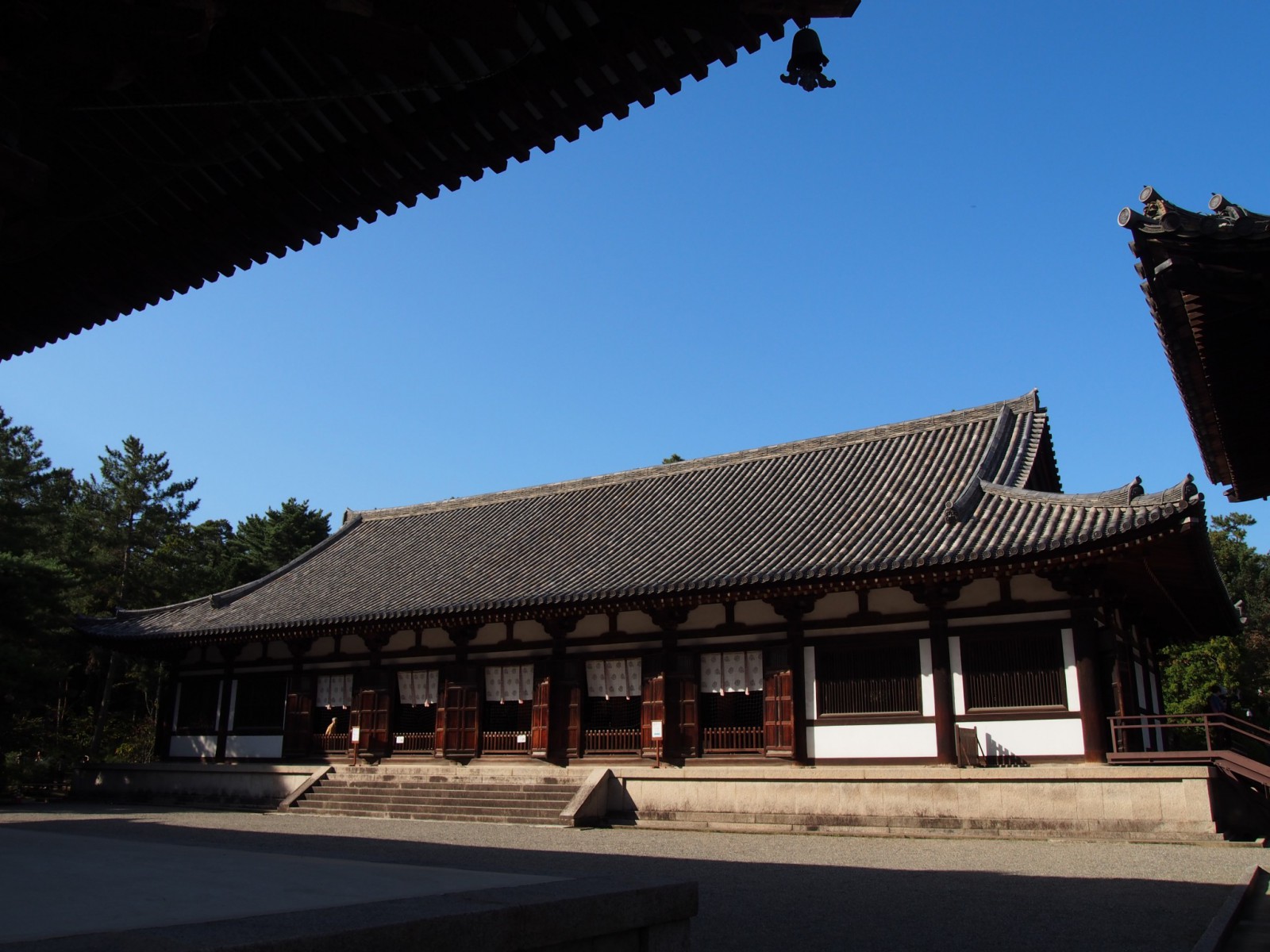

唐招提寺講堂の風景

東西に細長い堂々たる佇まいを見せる「講堂」の建物。講堂の大きさは「金堂」の規模よりは少し小さいものの、市内の仏堂建築としては有数の規模を誇るものとなっています。

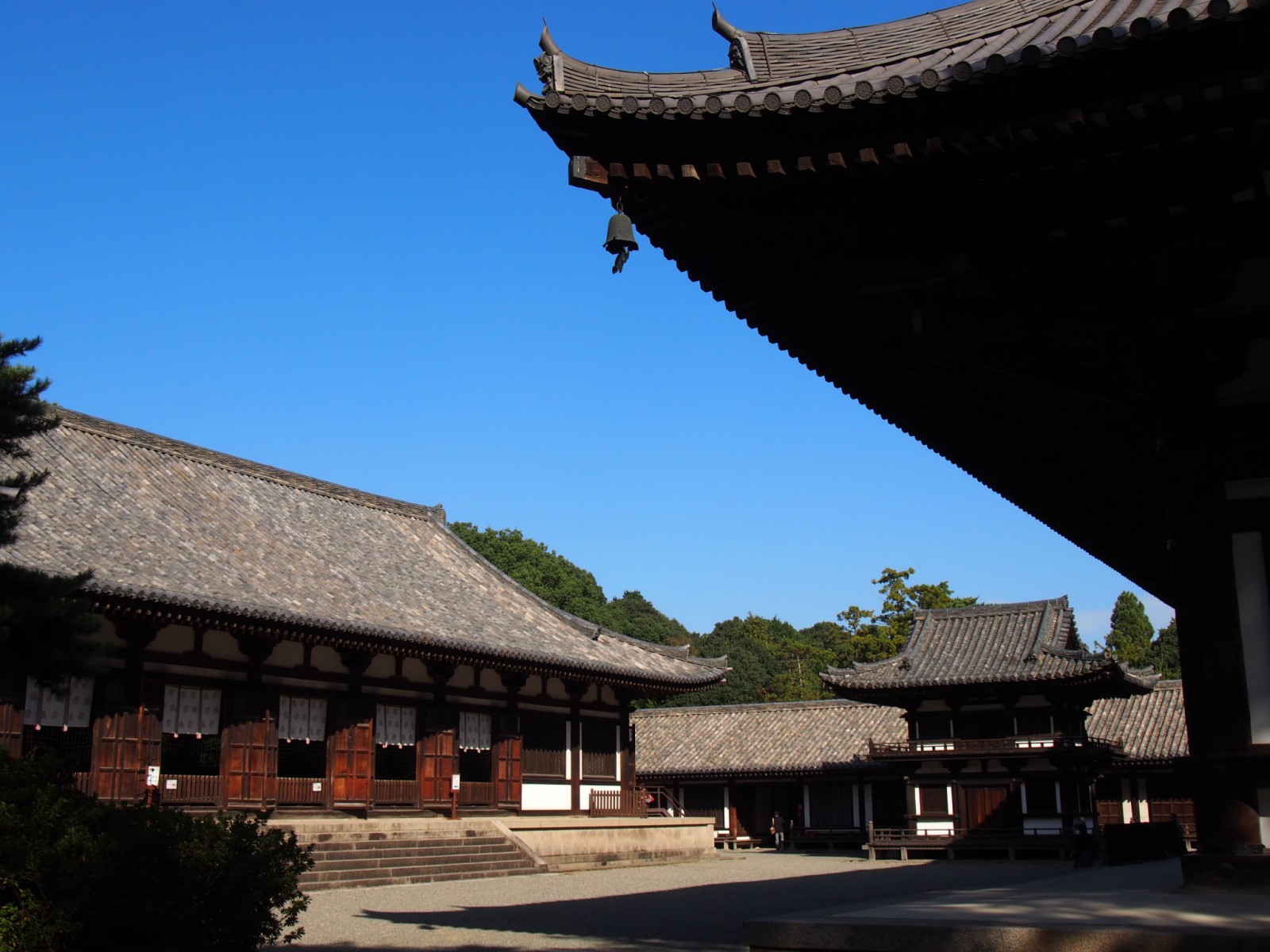

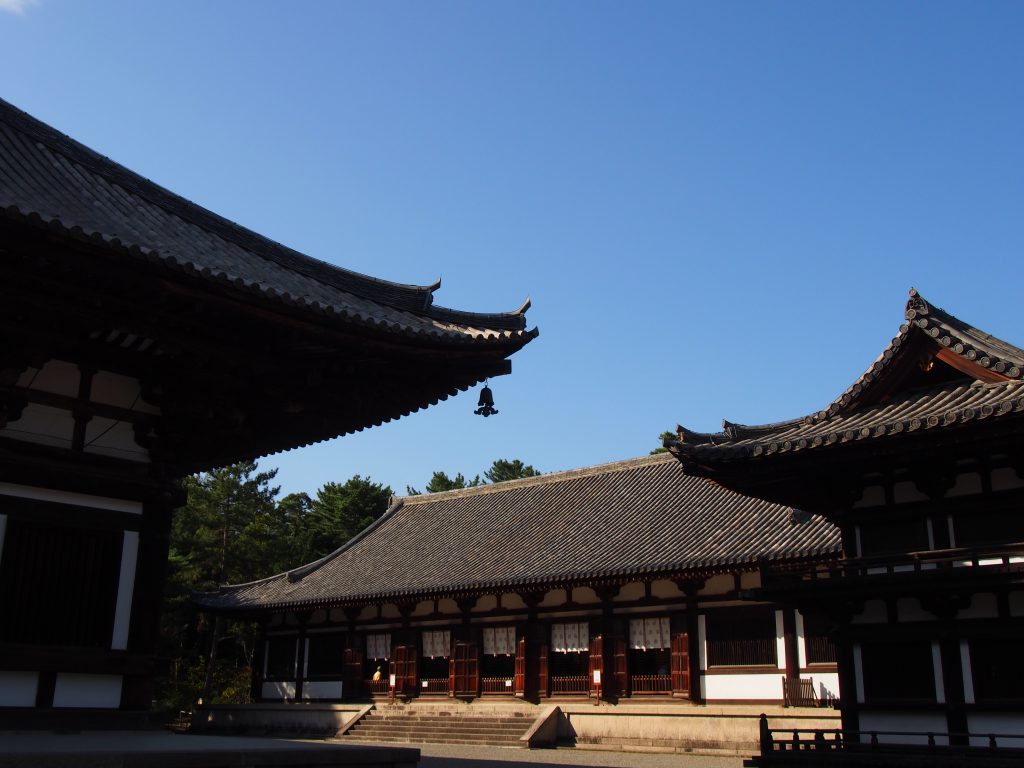

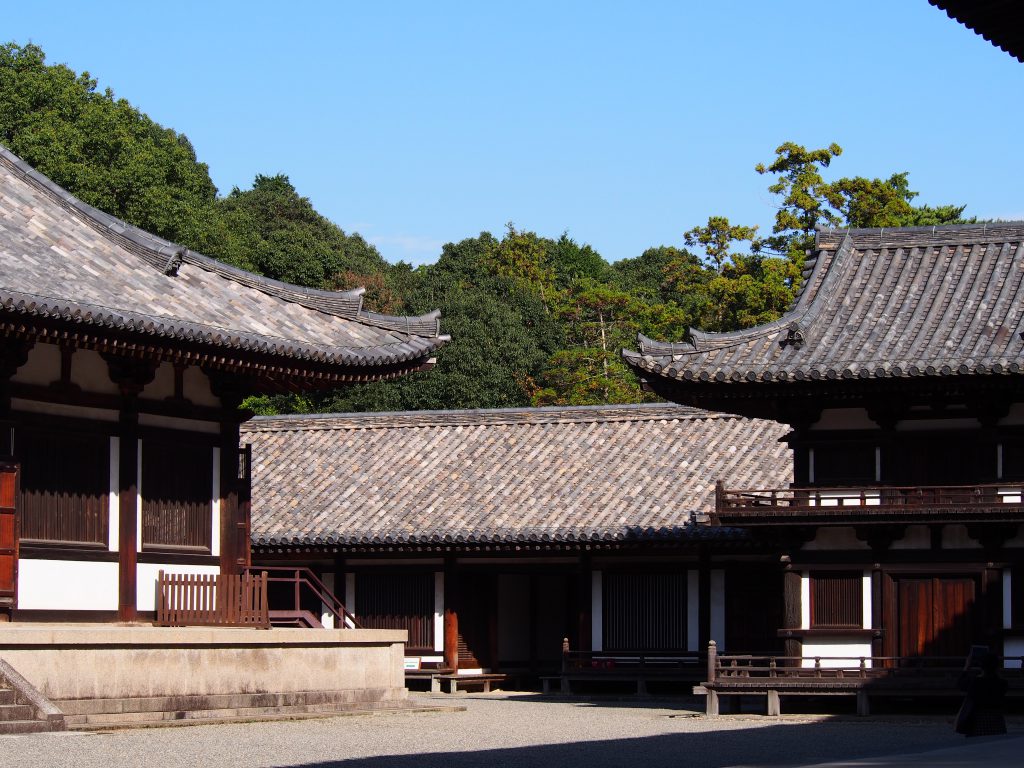

唐招提寺は伽藍が森に囲まれていることもあり、現代的な人工物が一切目に入らない、奈良時代にタイムスリップしたかのような空間が広がっており、金堂の裏側には、講堂・鐘楼・金堂を一目で眺めることが出来る贅沢な風景が広がります。

大修理を経て美しくなった手前の金堂の屋根と比べ、古めかしい瓦が多い「講堂」の屋根。薬師寺の食堂など類似する形の建物は近隣にもありますが、古風な佇まいを持ったままこのようなスケールの屋根を持っている建物は市内ではこの講堂くらいと言ってもよい状況となっています。

次項では、拝観に関する情報を解説していきます。

拝観情報(唐招提寺境内共通)

拝観料:大人1000円、高校・中学生400円、小学生200円

拝観時間:午前8時半~午後5時(拝観受付は午後4時30分まで)

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

※唐招提寺境内まで

・JR、近鉄奈良駅から「奈良県総合医療センター」行き乗車、「唐招提寺」バス停下車、北にすぐ

近鉄西ノ京駅から北に徒歩8分、近鉄尼ヶ辻駅から南に徒歩15分

※講堂は、「金堂」の裏手すぐの位置にあるお堂となっています。

周辺のみどころ・観光スポット

唐招提寺「金堂」は南側に隣接、「鐘楼」は東側に隣接、「宝蔵」・「経蔵」は東にすぐ、「戒壇」は西にすぐ、鑑真和上御廟まで北西に徒歩4分