観光のご案内

概要

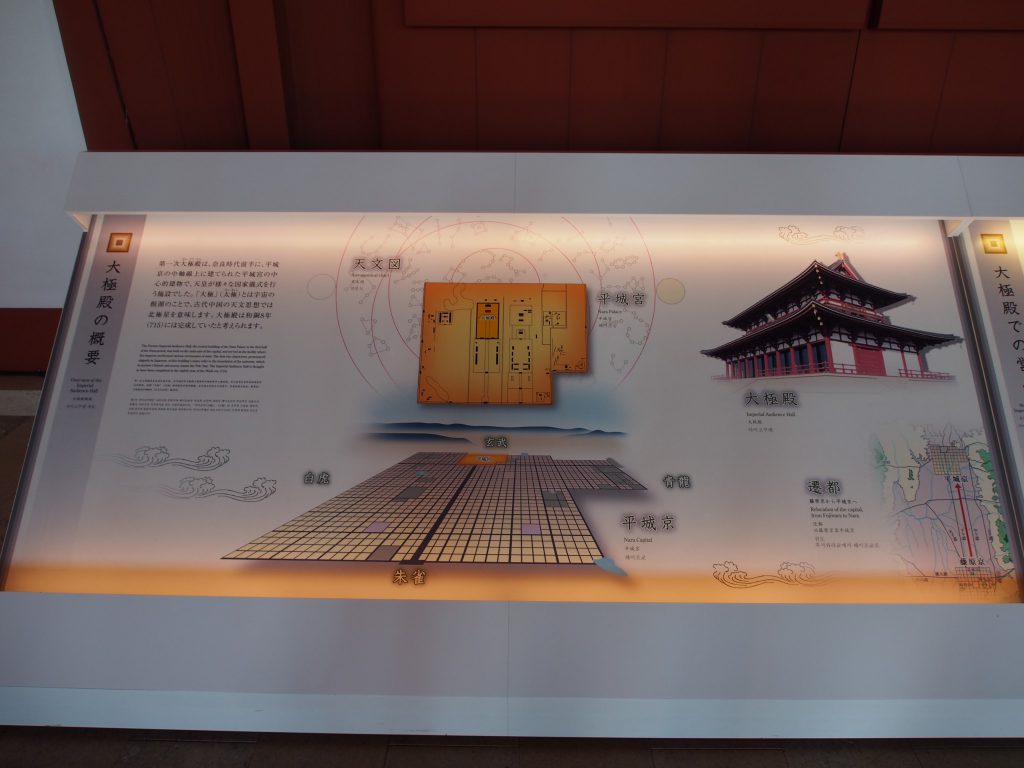

平城宮跡の「大極殿(第一次大極殿)」は宮跡エリアの北部、朱雀門の真北約700メートルの場所に位置し、2010年に開催された平城遷都1300年祭にあわせ復原、再建された平城宮最大の宮殿です。

高さは27メートル、正面の幅は44メートルに及び、屋根瓦は約10万枚、太い柱を60本以上も使用して建設された大極殿は現在ある奈良市内の建造物の中でも大仏殿等に続く規模を誇ります。その姿は奈良市内各地の多くの高台から見えるほどで、鮮やかな朱色の建築は時には大仏殿を上回る存在感を放つほどになっています。

平城京における「大極殿」の歴史

復元された「大極殿」は、奈良時代に用いられていた当時の第一次大極殿を可能な限り復原したものですが、奈良時代にこの「大極殿」が実際に平城京に存在した期間は、わずか30年ほどであったとも言われています。

奈良時代初頭に建設された大極殿は、30年ほど使用された後、平城京が一時的に京都府木津川市の「恭仁京」に遷都された際に移築されてしまったとされており、わずか5年で恭仁京を捨て再び平城京に遷都した後も、恭仁京跡に残り、「山城国分寺」の金堂として用いられたため、第一次大極殿が再び建設されることはありませんでした。その後の「大極殿」は、現在基壇のみが復元された眺めのよい「第二次大極殿」に取って代わられることになったのです。

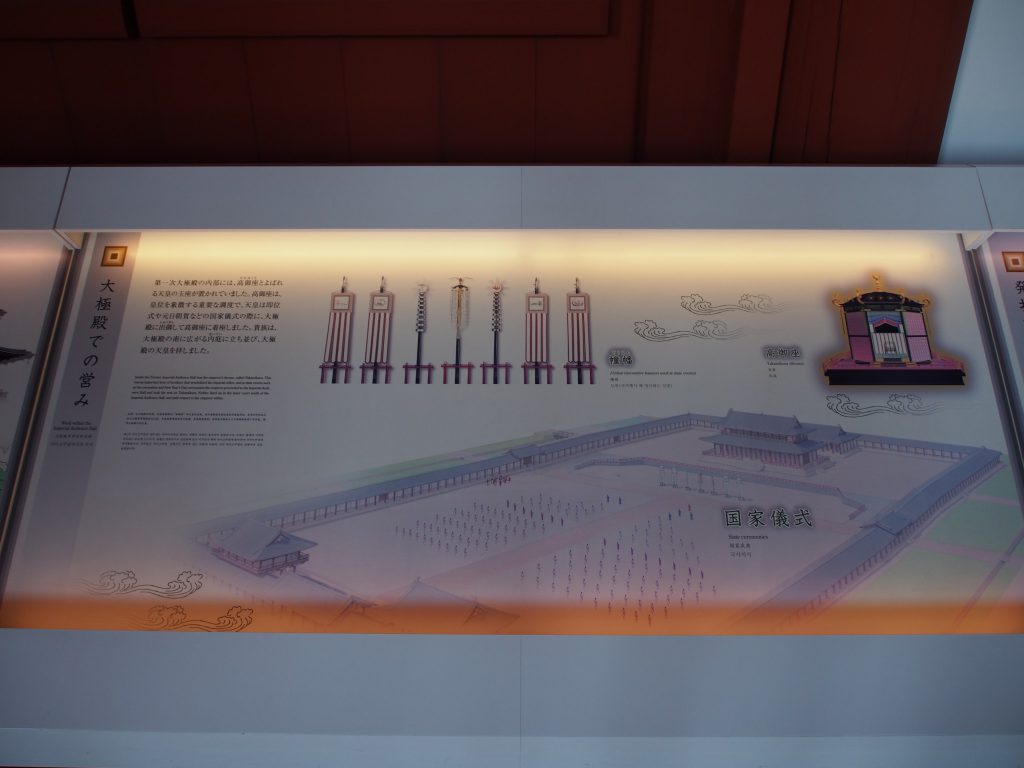

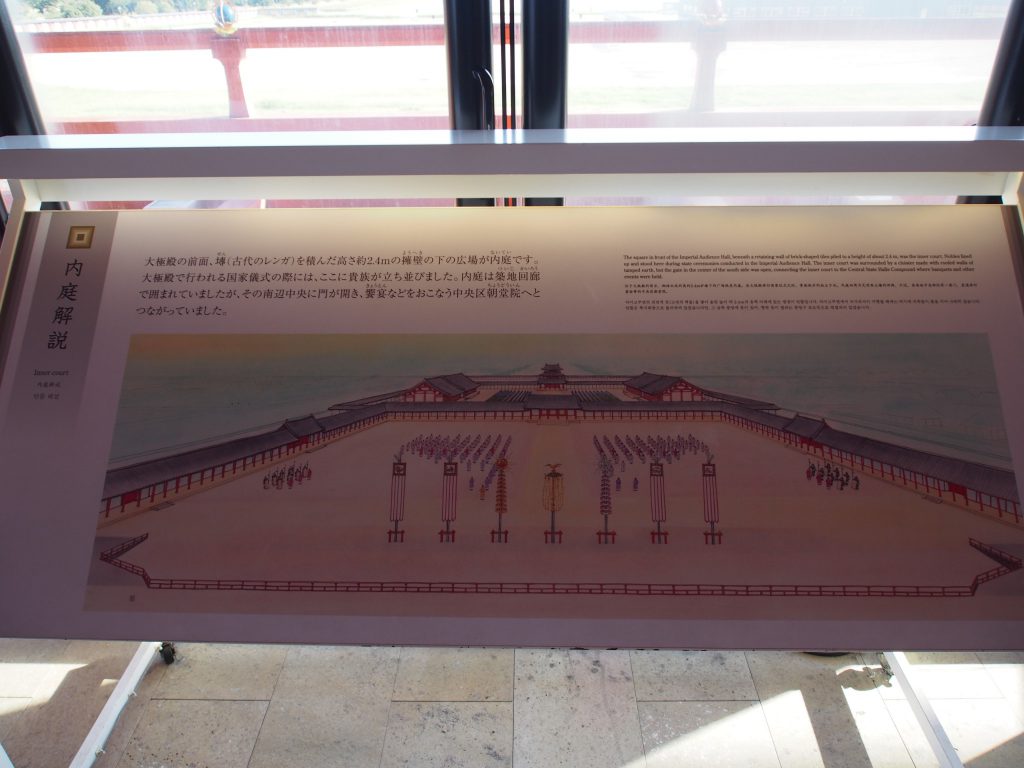

なお、現在美しく復元された第一次大極殿ですが、実際に30年程使用されていた奈良時代には「朝議」の空間、すなわち天皇の即位式や、外交使節に対する謁見を行うなど、国家機構を支える最も重要な儀式を行う場所として機能していたとされています。

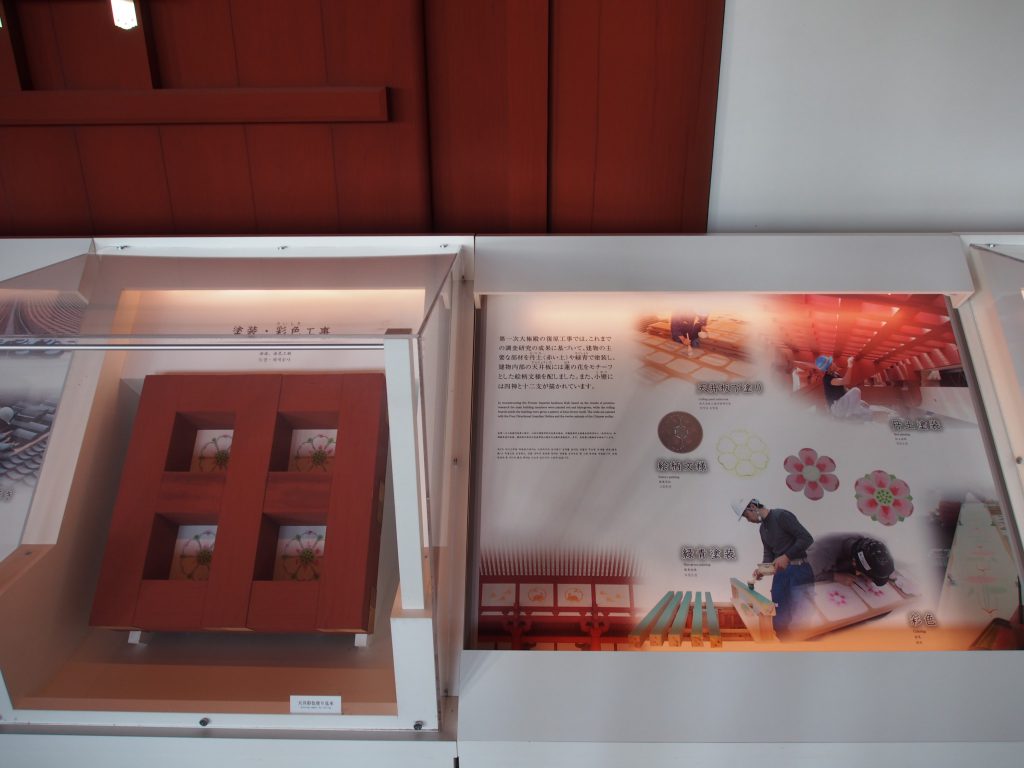

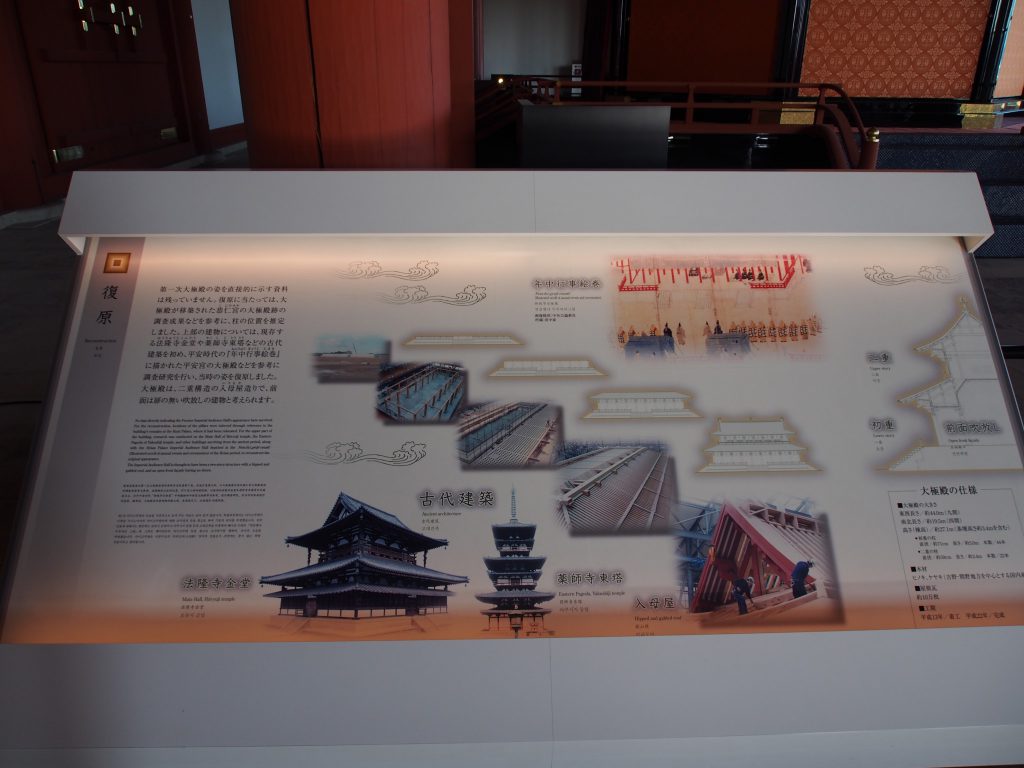

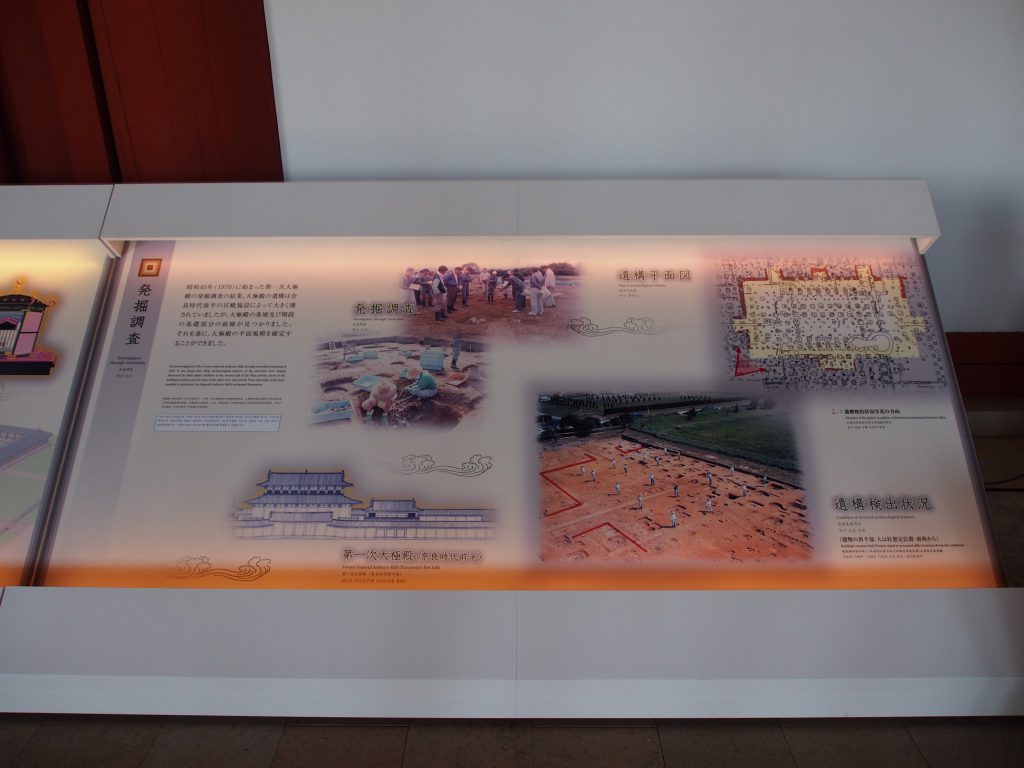

復元手法

大極殿復原にあたっては、大極殿の設計図や描かれた絵画など、復原に役立つ直接的な資料は残っておらず、移築された恭仁宮の大極殿(国分寺金堂)跡の礎石を参考にしたり、発掘調査や同時代の建築である法隆寺や薬師寺の建築を参考に復元が行われました。

なお、奈良時代の建築手法だけでは耐震性が確保できないため、実際には極めて現代的な最先端の免震手法により地盤から建物を切り離す手法がとられており、そのおかげで建物自体は奈良時代の建築手法に限りなく近い様式で建設が可能となりました。

混雑・アクセスは?

平城宮跡一帯や大極殿周辺は、天平祭などのイベント開催時や大型連休は混雑しますが、通常時は広大な敷地と巨大な建築であるためさほど混雑することはありません。多くの場合復原された静かな空間で、気軽に奈良時代の雰囲気を感じて頂くことが可能です。

また公共交通によるアクセスも、平城宮跡の拠点として観光施設の整備が行われている「朱雀門ひろば」一帯と比べ駅からより近いと言えるため、平城宮跡に来られる際にまず訪問する場所としてもおすすめできるスポットとなっています。

次項では、施設情報をご案内致します。

施設情報

※最新の状況は、別途公式的な情報をご確認ください。

入場料

無料

見学時間

9時~16時半(入場は午後4時まで)

休館日

月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)・年末年始

第一次大極殿のみどころ・風景

大極殿全体・外観

第一次大極殿は、平城宮跡の北側の広々とした敷地に建っており、南側の広場からその圧倒的な姿をじっくりとご覧いただけるようになっています。

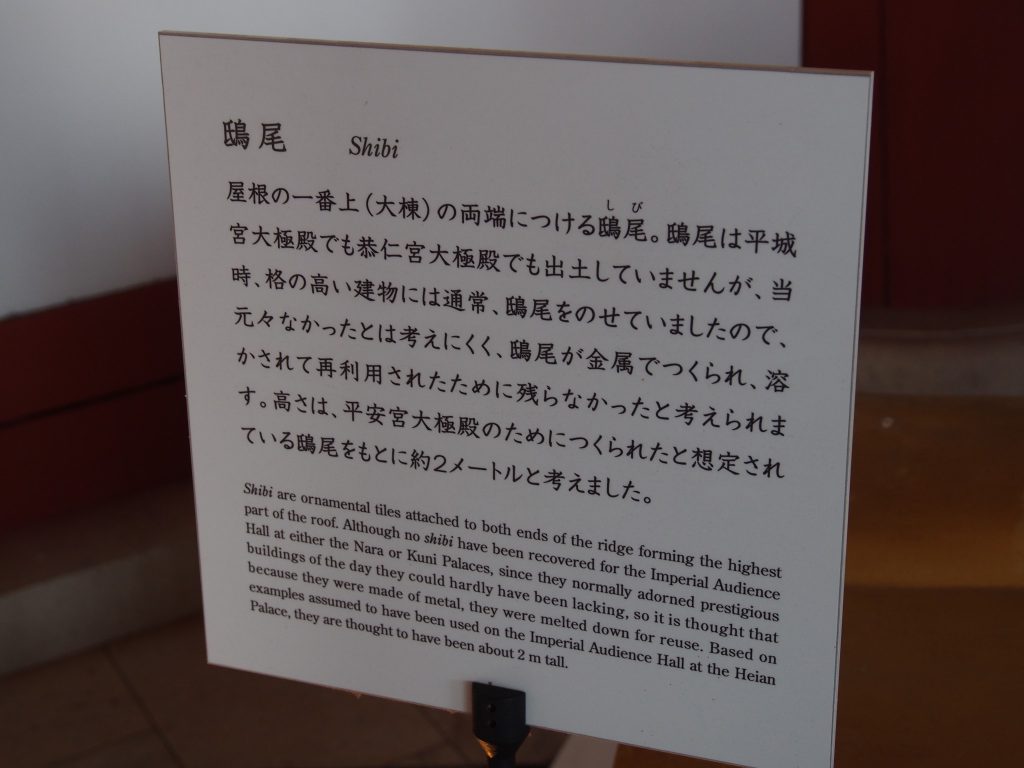

大極殿には立派な「鴟尾」が付いており、かつては瓦製のものが多かったと言われる中、こちらのものは金銅製であったと推定されていることから、復元にあたっても平安京大極殿のものを元に、金属製・高さ2メートルの東大寺大仏殿のような立派な鴟尾が製作されました。

平城宮跡の雪化粧は平均年1回程度しか見られず、写真のような規模の積雪の場合10年に1、2回程度しか見られませんが、運よく雪景色に出会うことが出来れば、一面の雪原の中に浮かび上がる幻想的な大極殿の姿を味わって頂けます。

夕方になると西日の陰になって大極殿のシルエットが浮き上がって見え、鮮やかな朱色の大極殿とはまた異なった、奈良時代と同じ風景を見ているような雰囲気に包まれます。

鴟尾

順路に従い大極殿の内部に入ると、まずは立派な「鴟尾」の模型が設置されています。

高御座

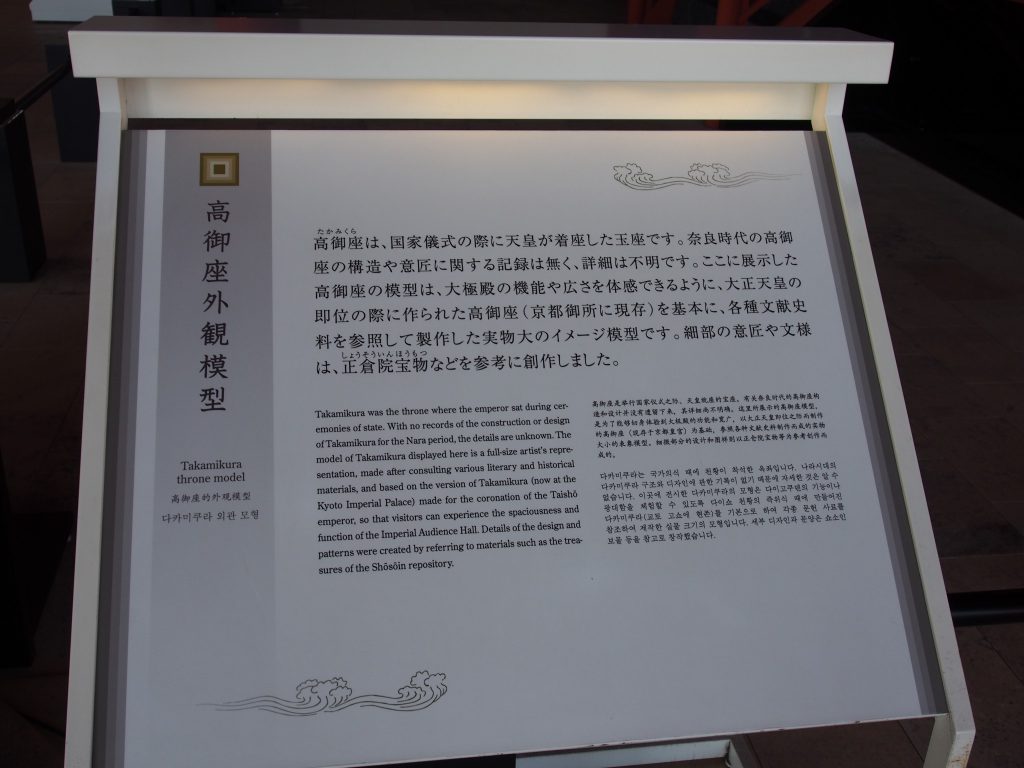

大極殿の中央には、「高御座(たかみくら)」と呼ばれる天皇がお座りになるスペースが堂々と設けられています。この高御座は京都御所に現存する高御座を参考に造られたもので、八角形の特徴的な形状が印象的なものとなっています。

高御座の中には実際にお座りになる玉座の椅子が設けられています。

高御座周辺には独特の模様がかたどられた解放感ある天井があり、壁面には日本芸術院会員として有名な上村淳之氏による四神・十二支図が描かれています。

大棟中央飾り

屋根の中央に設けられている「大棟中央飾り」の模型も内部に設けられています。古代中国で当初の「鳥形」からこのような「宝珠型」に変化していったと言われる飾りは、実は平城宮跡では発見されていない状況となっており、存在が確認されている訳ではありませんが、当時の技術水準などを踏まえ、復元大極殿では法隆寺の「夢殿」の宝珠を参考に製作、設置されることになりました。

高欄・眺め

大極殿の中央部に設けられた高欄周辺からは、南側に朱雀門をが見えるのみならず、すがすがしい奈良の眺めが広がります。

大極殿からは若草山・春日山・高円山という奈良を代表する山々と、東大寺大仏殿や南大門なども見渡すことが出来るようになっており、悠久の時間の流れに酔いしれるひとときをお過ごしいただけます。

その他の風景など

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・JR、近鉄奈良駅から「大和西大寺駅」行き(12・14系統)乗車、「佐紀町・大極殿」バス停下車、南にすぐ

・近鉄大和西大寺駅から「JR奈良駅西口」行き乗車、「佐紀町・大極殿」下車、南にすぐ

・近鉄奈良駅から「ぐるっとバス大宮通りルート」乗車、「朱雀門ひろば前」下車、北に徒歩約10~15分

近鉄大和西大寺駅から東に徒歩15分

周辺のみどころ・観光スポット

平城宮跡資料館から東へ徒歩5分、平城宮跡遺構展示館から西へ徒歩5分、平城天皇陵(市庭古墳)から南西に徒歩7分、佐紀池から東に徒歩7分、平城宮跡朱雀門から北へ徒歩10分