観光のご案内

奈良時代からの歴史を有するともされる古刹

王龍寺(おうりゅうじ)は、奈良市西部、奈良市と生駒市の境界付近の山の中(矢田丘陵の北端部)にある禅宗(黄檗宗)のお寺です。駅からは離れ、住宅団地から回り込んでアクセスするような場所にあるお寺は「隠れ寺」らしい風情を感じさせる空間となっています。

創建の歴史については、奈良時代に聖武天皇の勅願により創建されたお寺であるとの伝説も残されていますが不明な点が多くなっており、現在の「禅寺」としての歴史は江戸時代になってからのものとなっています。江戸時代、元禄2年(1689年)には大和郡山城主本多忠平公により小さな伽藍が整備され、現在の本堂はその際に建立された建物となっています。

仏像・文化財について

王龍寺の本尊は、建武3年(1336年)に造立された磨崖仏(石仏)の十一面観音菩薩像となっており、石仏がご本尊となっている珍しい事例となっています。また、文明元年(1469年)に造立された不動明王像も安置されています。いずれも中国ゆかりの禅宗(黄檗宗)の寺院として栄える前の歴史を伝える文化財であり、お寺の深い歴史を物語る存在となっています。

王龍禅寺のみどころ・風景

山門

山門は、あすか野団地の住宅街から南に少し進んだ道沿いにあり、重厚感あふれる佇まいとなっています。

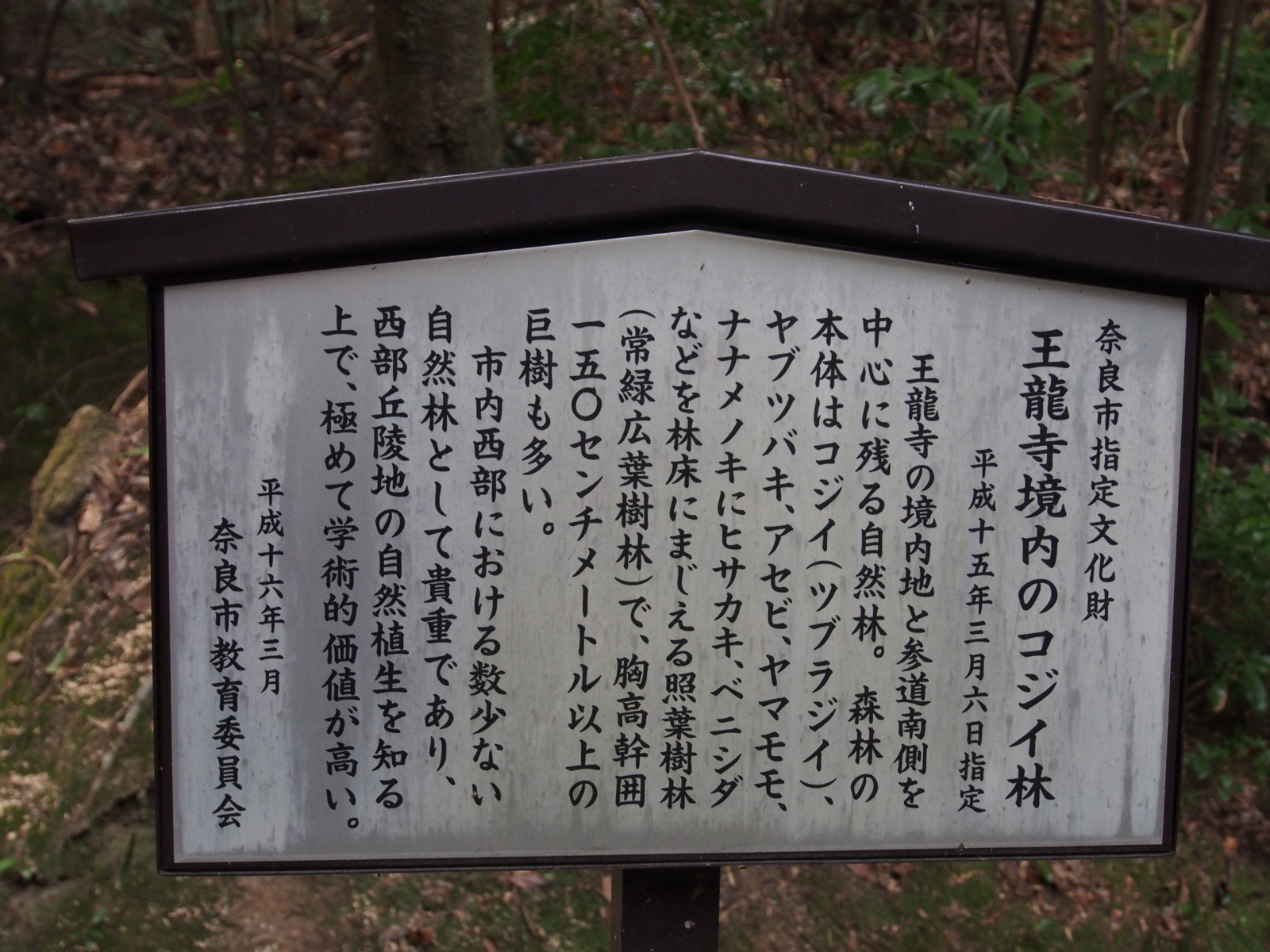

参道・コジイ林

王龍寺本堂へ向けて進む参道は比較的長く伸びており、コジイ(ツブラジイ)・ヤブツバキ・アセビ・ヤマモモ・ナナメノキ、また林床にはヒサカキ・ベニシダなどの植生が見られる照葉樹林(常緑広葉樹林)が広がり、住宅開発によりかなりの面積の自然が失われた奈良市内西部では非常に貴重な自然となっており、奈良市指定文化財(天然記念物)に指定されています。

本堂へと上っていく石段は、「隠れ寺」という言葉がまさに似合う静かな風情を感じて頂ける空間となっています。なお、やや段差がゆがんでいる場所もありますので、足元に注意しながら上って頂く必要があります。

本堂

江戸時代、元禄期に建立された本堂は、その内部に本尊の十一面観音菩薩像(磨崖仏)や不動明王像を安置しています。

本堂裏手にはかなり大きな岩が見られます。

大黒堂

境内で最も高い場所には小さな「大黒堂」も設けられています。

その他

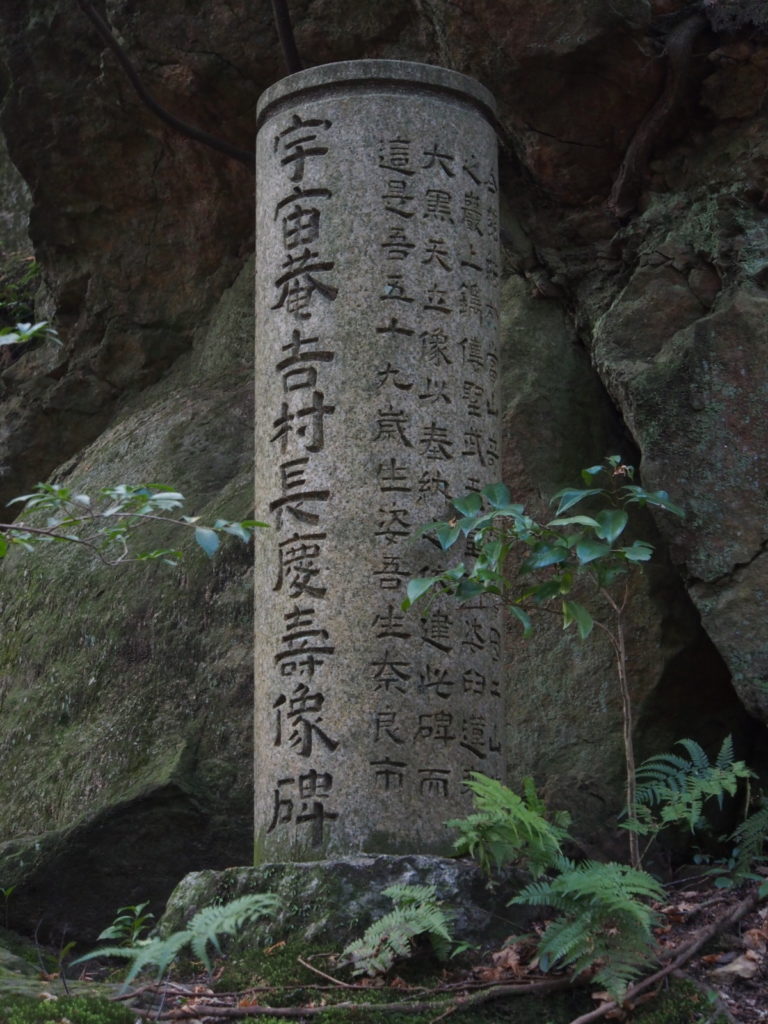

本堂の近くには小祠と十三重石塔があります。なお、そばには多数の石造物を生み出し奈良市の近代に名を残したユニークな人物として知られる「吉村長慶」氏ゆかりの石造物も見られます。

参道沿いの樹林以外にも、奈良市指定文化財(天然記念物)として樹高10メートルほどの巨大なヤマモモの木が本堂近くにあります。

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・近鉄生駒駅、東生駒駅バス停から奈良交通バス「あすか野南循環」乗車、「あすか野南三丁目」下車、南西に徒歩約10分

・近鉄生駒駅、東生駒駅バス停から奈良交通バス「あすか野団地センター」・「ひかりが丘」行き乗車、「あすか野団地センター」下車、南西に徒歩約15~20分

近鉄富雄駅から北西に徒歩約45分~60分程度