観光のご案内

ざっくりいうと?

・「氷室神社(ひむろじんじゃ)」は、奈良公園の中心部といってもよい「奈良国立博物館」に隣接する位置にある比較的大きな神社です。

・「氷室神社」という名前の通り、氷の神様をお祀りする神社なので「製氷業者」の厚い信仰を集めています。

・神社は平安時代の創建であり、建物の一部は京都御所にゆかりを持っています。

歴史

氷室神社の歴史は、藤原京から平城京に遷都された和銅3年(710年)、若草山の近くを流れる「吉城川」上流域にあるの「月日磐(つきひいわ)」と呼ばれる巨石にに「氷神」をお祀りしたことにその由緒を持っています。月日磐には氷室が設置され、冬の寒さで生み出された氷を夏になるまで保存し、春から夏にかけては平城宮にその貴重な氷を献上するという儀式が奈良時代の間常に行われ続けました。

その後、そのような制度は平安時代になると都がなくなったために失われますが、月日磐にお祀りしていた氷の神様を正式にお祀りする場所として、貞観2年(860年)に現在の地に氷室神社が創建されることになりました。神社創建後は、興福寺や春日大社とのつながりも深い神社としてそのような大寺社から財政的な援助を受けながら祭祀を執り行うようになり、長らくその構図が続きましたが、明治維新により神仏分離が徹底される時代になるとそのような後ろ盾は失われ、現在は専ら「製氷業者」らの深い信仰を受けるユニークな存在となっています。

御祭神

神社の御祭神は、月日磐に氷の神様をお祀りしていた時代の御祭神を引き継ぎつつ、氷室神社創建後は更に2祭神が加えられ、仁徳天皇時代に氷室の管理者となった「闘鶏稲置大山主命(ツゲノイナギオオヤマヌシノミコト)」、氷の貯蔵法を制定した仁徳天皇のことである「大鷦鷯命(オオササギノミコト)」、仁徳天皇の弟であり氷の貯蔵法を普及させた「額田大仲彦命(ヌカタノオオナカツヒコノミコト)」の3祭神がお祀りされています。いずれも氷の貯蔵に深く関わりのある存在となっており、全国的に見ても珍しい御祭神となっています。

建築・境内のみどころ

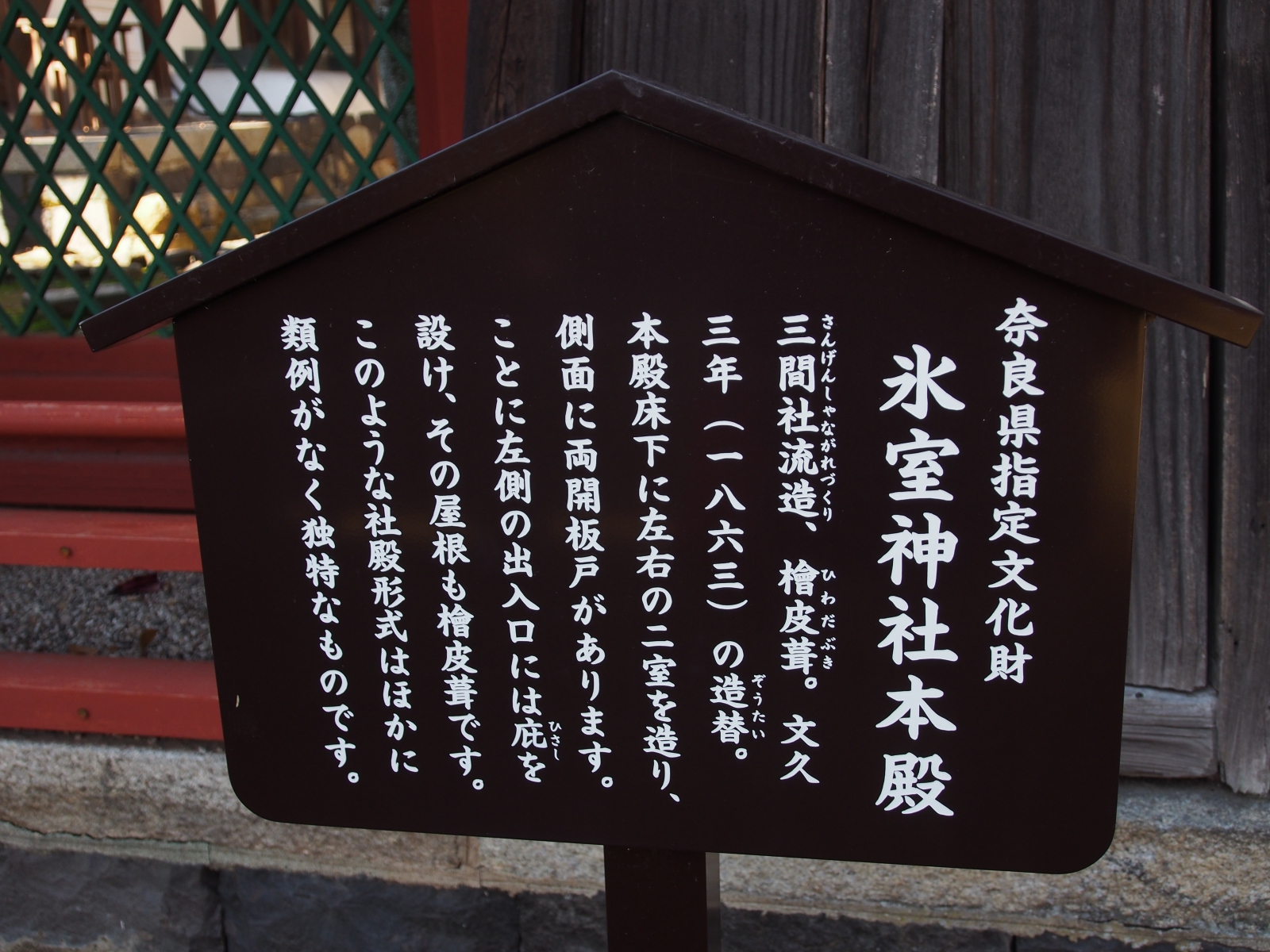

市内有数の神社である氷室神社の舞殿(拝殿)・本殿は、詳しくは後述しますが、「東西廊」と「四脚門」という建築に囲まれる形となっています。この東西廊・四脚門の建築は、改修時に一部の部材が京都御所の建築物(日華門など)のものを再利用する形で用いられたという歴史を持っており、奈良の神社によくある春日大社本殿を移築した「春日移し」ではなく、京都との関わりを持つ珍しい神社となっています。

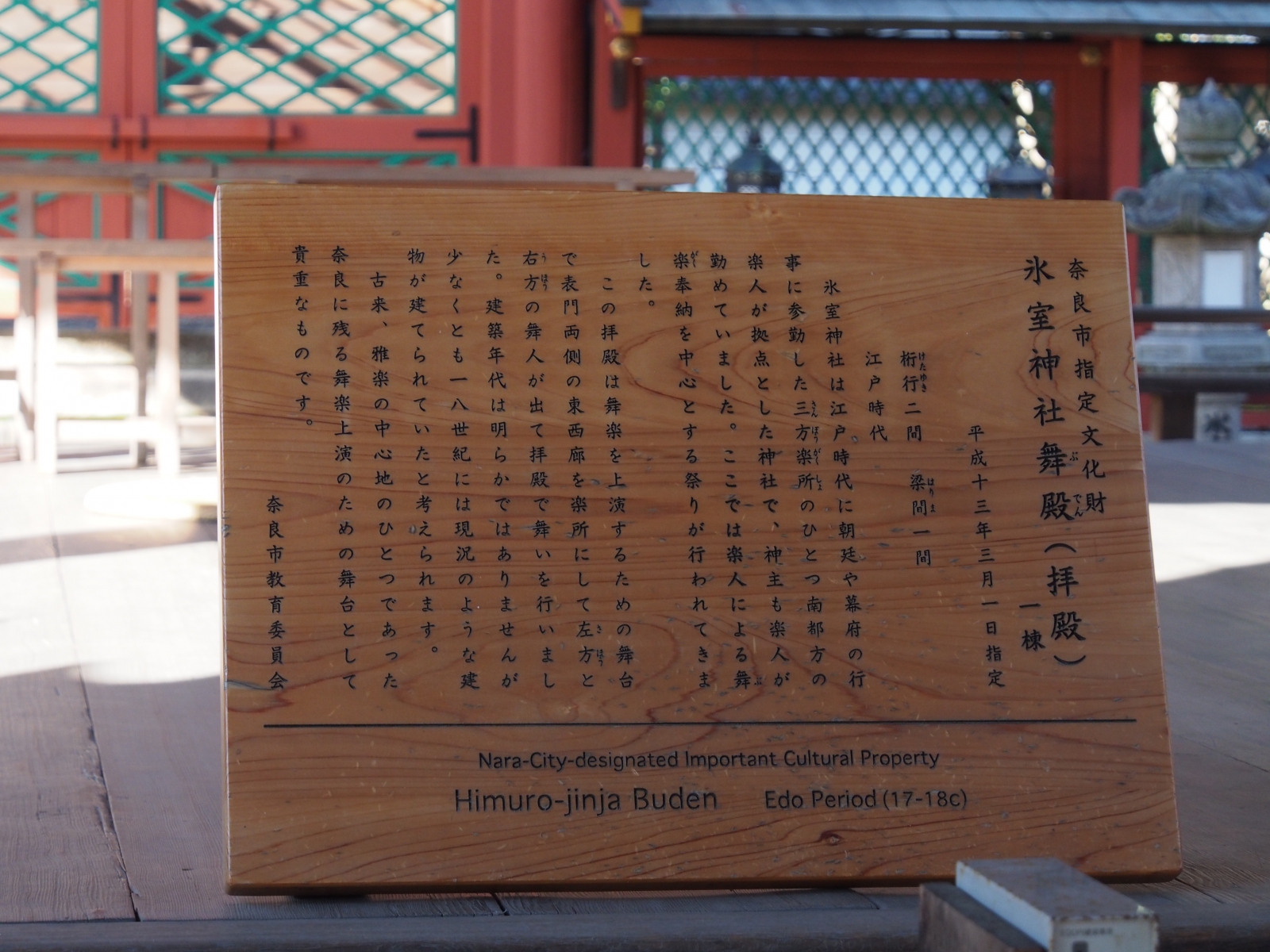

なお、本殿については江戸末期の建物であるほか、舞殿(拝殿)も18世紀頃に現在のような建物となったとされています。本殿の造替は20年おきに行われている訳ではありません。

神社本体以外のみどころとしては、圧倒的な大きさの「枝垂桜」が有名な存在となっており、現在も美しい花を咲かせていますが、樹勢の衰えが見られ、花の数は減少傾向にあるため懸命の手入れが行われ続けています。

混雑状況

氷室神社は、奈良公園の中央部、最も人通りの多い奈良国立博物館周辺にあるため、一般の参拝者から氷室神社の存在をあまり知らない観光客の「寄り道」も含めて年間を通して大勢の観光客でにぎわいます。混雑は「参拝できない」ほどの大混雑になることはまずありませんが、春~秋の観光シーズンの日中は人影の入らない環境で静かな写真撮影を行うこと、一人だけで静かに参拝する事は難しい場合も多くなっています。

静かな雰囲気で参拝されたい場合、早朝の参拝、もしくは冬のオフシーズンの平日などに訪れて頂くと、引き締まった雰囲気の中で静かに祈り、また写真なども撮影して頂きやすくなっています。

参拝案内

参拝時間:

・4月~10月 6時~18時

・11月~3月 6時半~17時半

拝観料:無料

氷室神社の風景

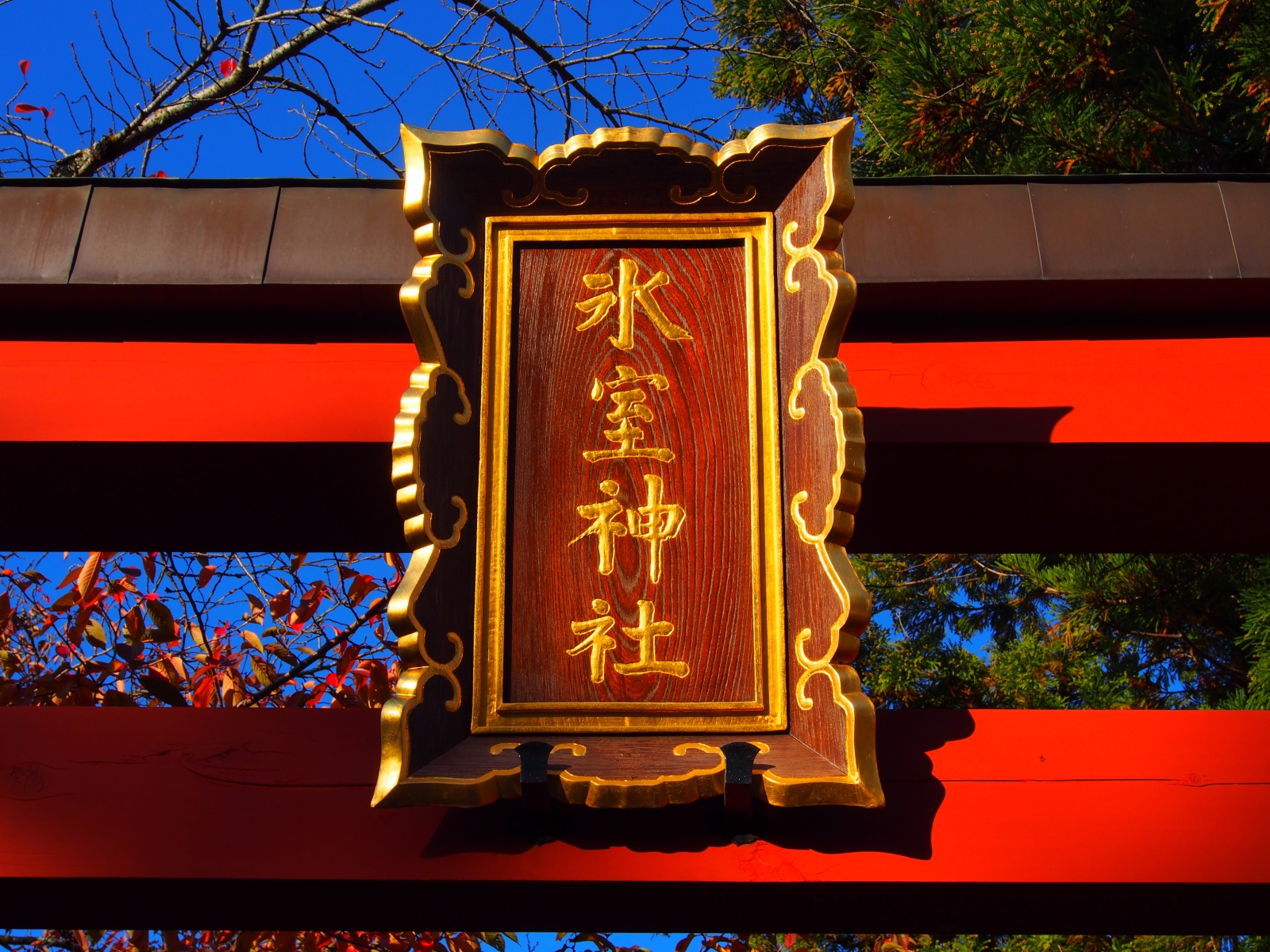

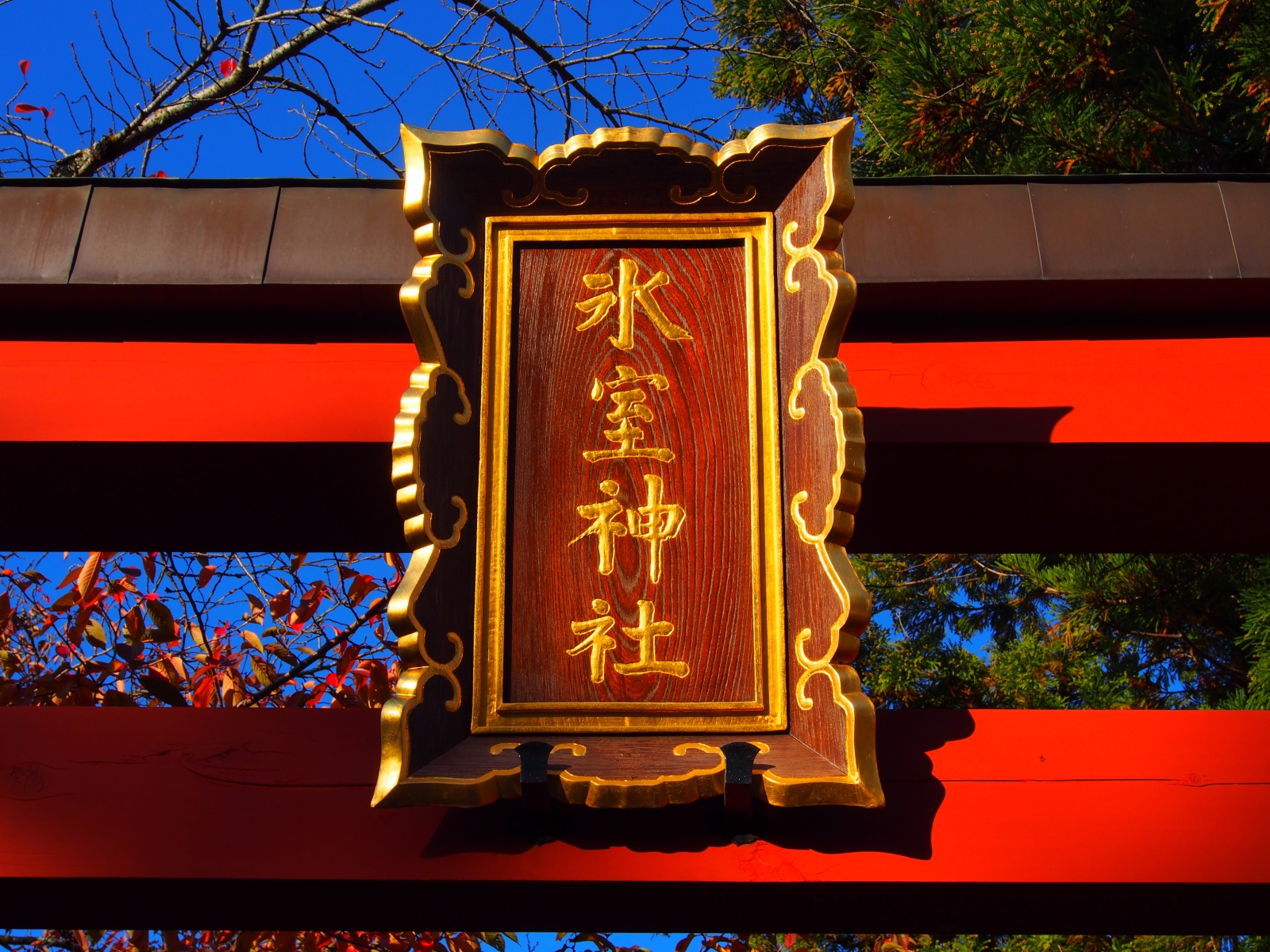

鳥居

大勢の観光客やバスなどが行き交う奈良公園のメインストリート沿いに位置する氷室神社。鳥居は奈良国立博物館に面する形で建っており、大変よく目立つ存在となっています。

四脚門周辺

鳥居を抜けると短い参道・石段があり、石段を登った先には東西廊・四脚門という京都御所ゆかりの部材を用いた建物が見えてみます。

門の規模は春日大社に多数ある門や手向山八幡宮の楼門ほどではありませんが、奈良市内では有数の規模となっています。

拝殿・本殿

四脚門を抜けるとすぐに「舞殿」前に辿り付きます。舞殿はその名の通り、舞楽等が現在も奉納される舞台となっています。

舞殿のすぐそばには、日清戦争期などに旧日本海軍の戦艦で用いられた砲弾がそのまま設置されています。

舞殿付近から回り込むように移動すると、本殿の間近にまで行くことも出来ます。大規模な神社の本殿は見えにくいことが多い中、氷室神社の本殿は保護されながらも比較的オープンな存在となっています。

境内社・歌碑など

四脚門を出て外側の駐車場付近には「住吉神社(祓戸社)」があります。

舞楽を行う人々の氏神となっており、学業成就の神様としても知られる「舞光神社」は本殿の東側すぐの位置にあります。

明治期の西南戦争の戦没者をお祀りする招魂社も駐車場の近くに設置されています。

鏡池

参道の東側には睡蓮でも知られる「鏡池」があり、周辺では貴重な「水辺」となっています。

桜(枝垂桜)

氷室神社の名物としては、神社の施設に留まらず、四脚門近くにそびえ立つ巨大な「枝垂桜」も大変有名です。こちらは近年衰える傾向が見られるとは言え、奈良市内で一番早く咲く「一番桜」としても知られています。

※上記の写真は桜の花が多く咲いていた時期のものとなります。最新の状況は大きく変化している可能性がある点に留意が必要です。

歌碑

境内には仁徳天皇歌碑や万葉歌碑も設置されています。

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・JR、近鉄奈良駅から「市内循環外回り」・「中循環外回り(近鉄奈良駅からのみ)」・「春日大社本殿」・「高畑町」行き乗車、「氷室神社・国立博物館」バス停下車すぐ

近鉄奈良駅から東に徒歩15分

JR奈良駅から東に徒歩25分

※駐車場有り(24台・有料)

周辺のみどころ・観光スポット

奈良国立博物館からすぐ、浮雲園地から西に徒歩4分、吉城園から南東に徒歩5分、片岡梅林から北に徒歩5分、東大寺大仏殿から南西に徒歩10分、興福寺から東に徒歩10分