観光のご案内

観光ルートからは少し外れた位置にある立派な神社

添御縣坐神社(そうのみあがたにますじんじゃ・奈良市歌姫町)は、奈良市北部、平城宮跡から北に1キロ程度の場所に広がるのどかな農村集落「歌姫の里」にある比較的大きな神社です。市内には郊外住宅地などが広がる「富雄」エリアの富雄川沿いにも同名の添御縣坐神社(三碓町)があり、現在は富雄の神社のほうが「えびす様」の行事などで有名な存在となっており、こちらの神社はむしろ余り知られていない存在となっています。

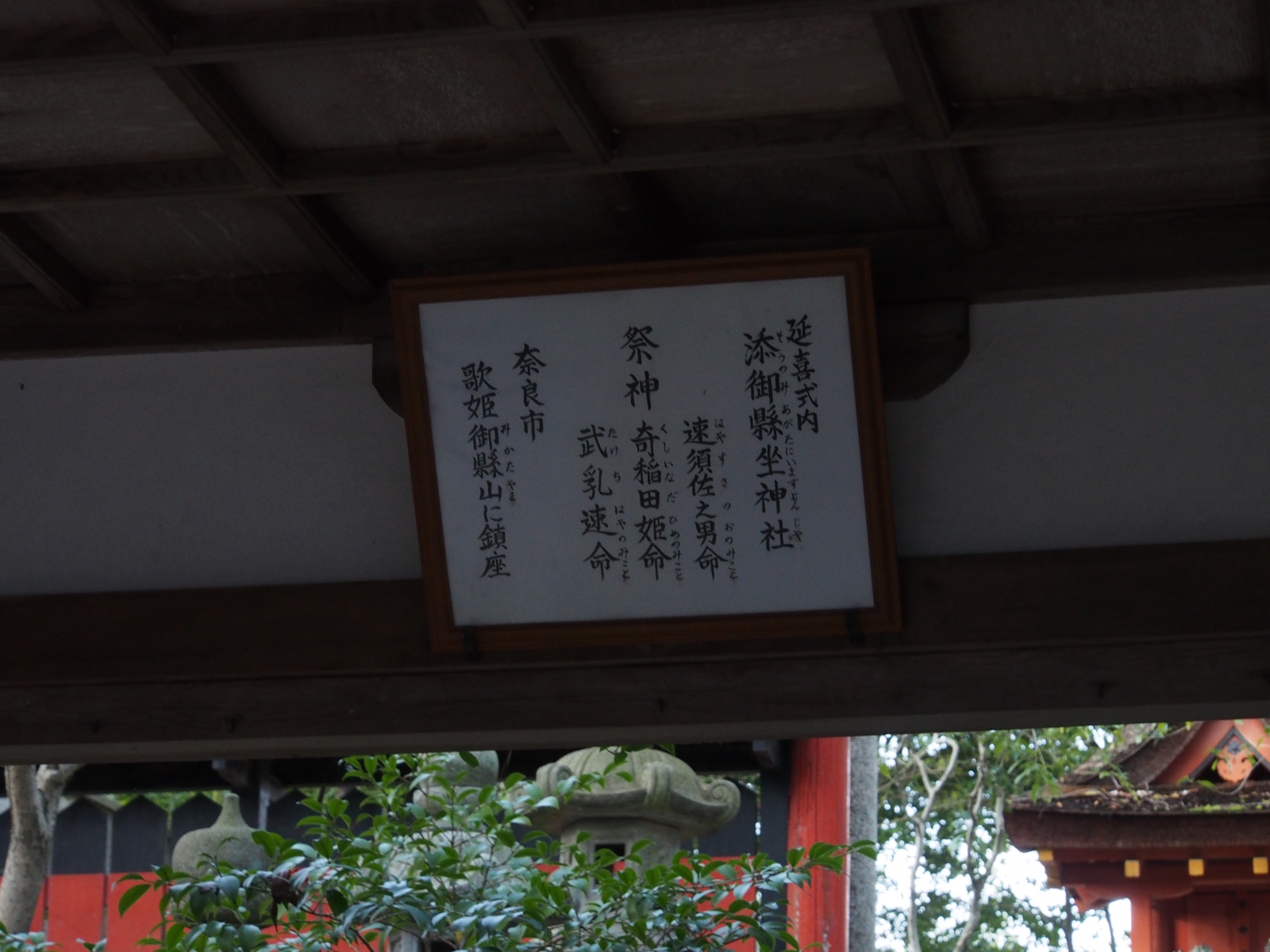

神社の名前である「添御縣」はかつて大和の地にあった朝廷の直轄領の「御縣」の一つ「添御縣」のことであり、富雄の同名の神社にも同じような話が残っていますが、こちらも「添御縣」の「国魂神(守護神)」をお祀りしていた神社であると考えられています。

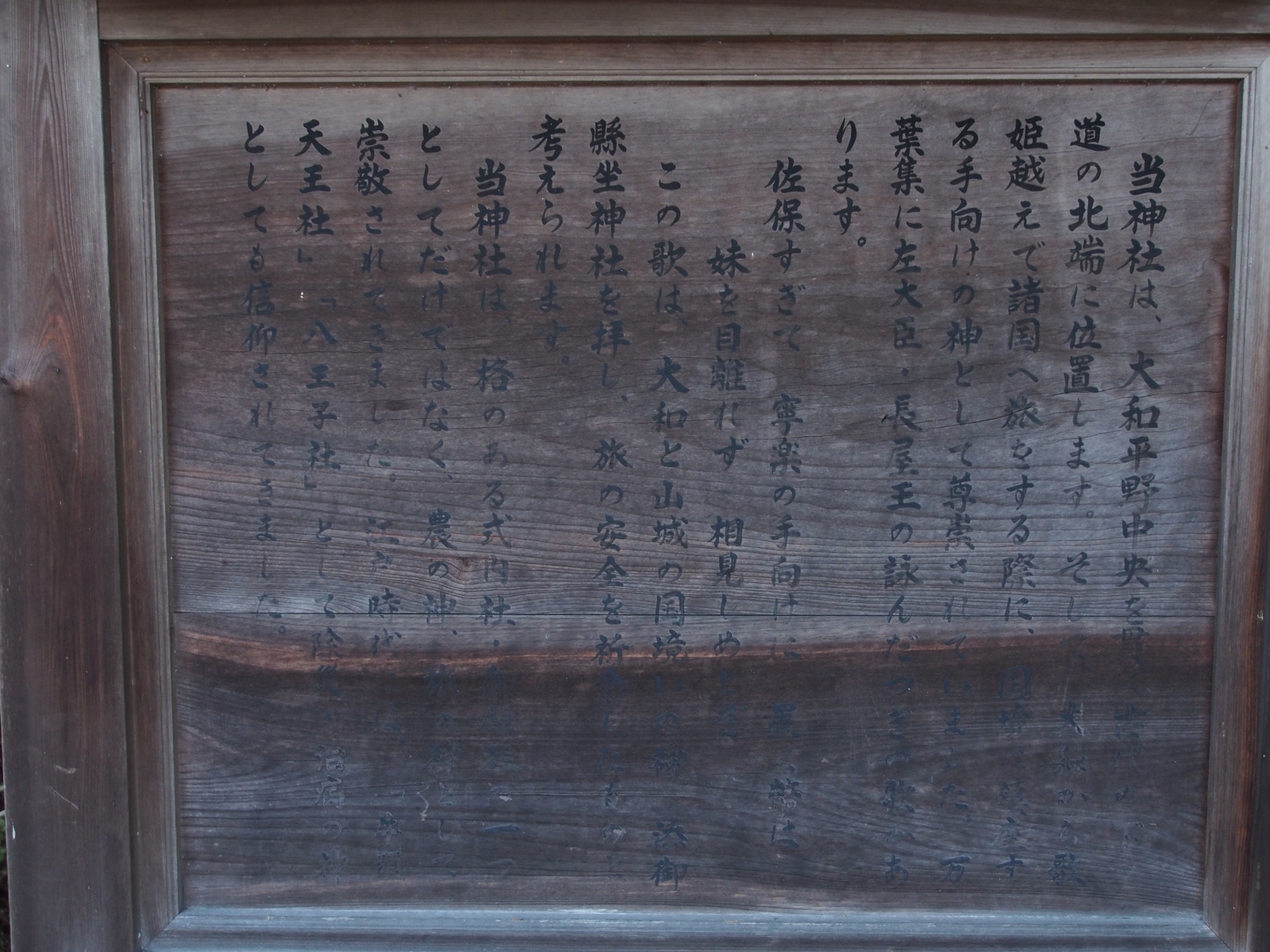

歌姫の地を守る「国境」の神は大変古い歴史を持つ

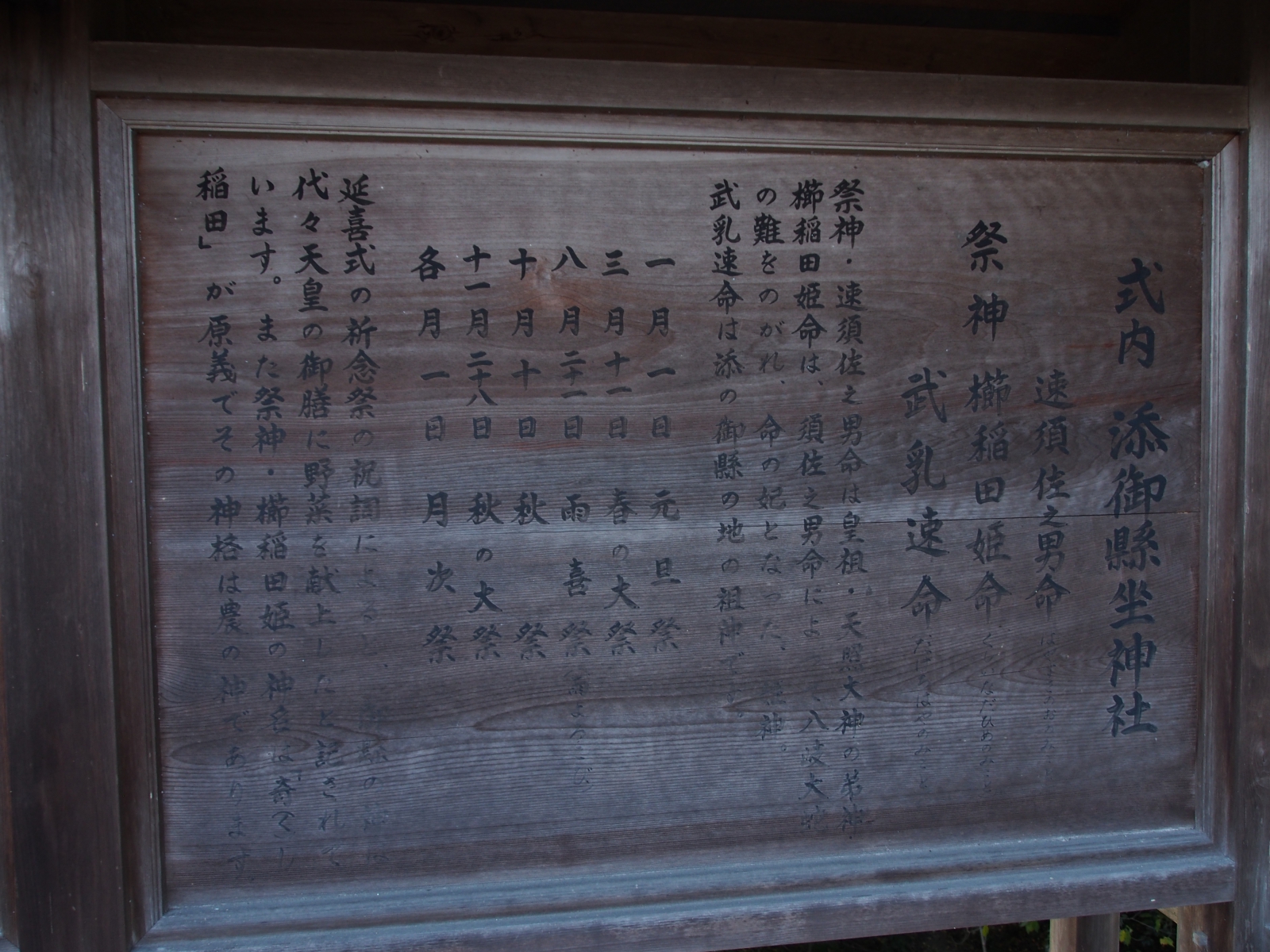

神社の歴史は大変古く、奈良時代前半の古文書にもこの神社の存在が記されているともされており、式代社となっているかどうかなどは、富雄の同名の神社のことなのか歌姫の神社のことなのか判断できない歴史記述も多いようですが、この歌姫の地は淀川(木津川)水系と大和川水系が分かれる「水分」の地、また大和の国と山城の国の境界にもあたる地という地理的に重要な場所でもあったため、「歌姫街道」沿いを移動する人々が祈りを捧げる場として長い歴史を歩んできたことには間違いありません。

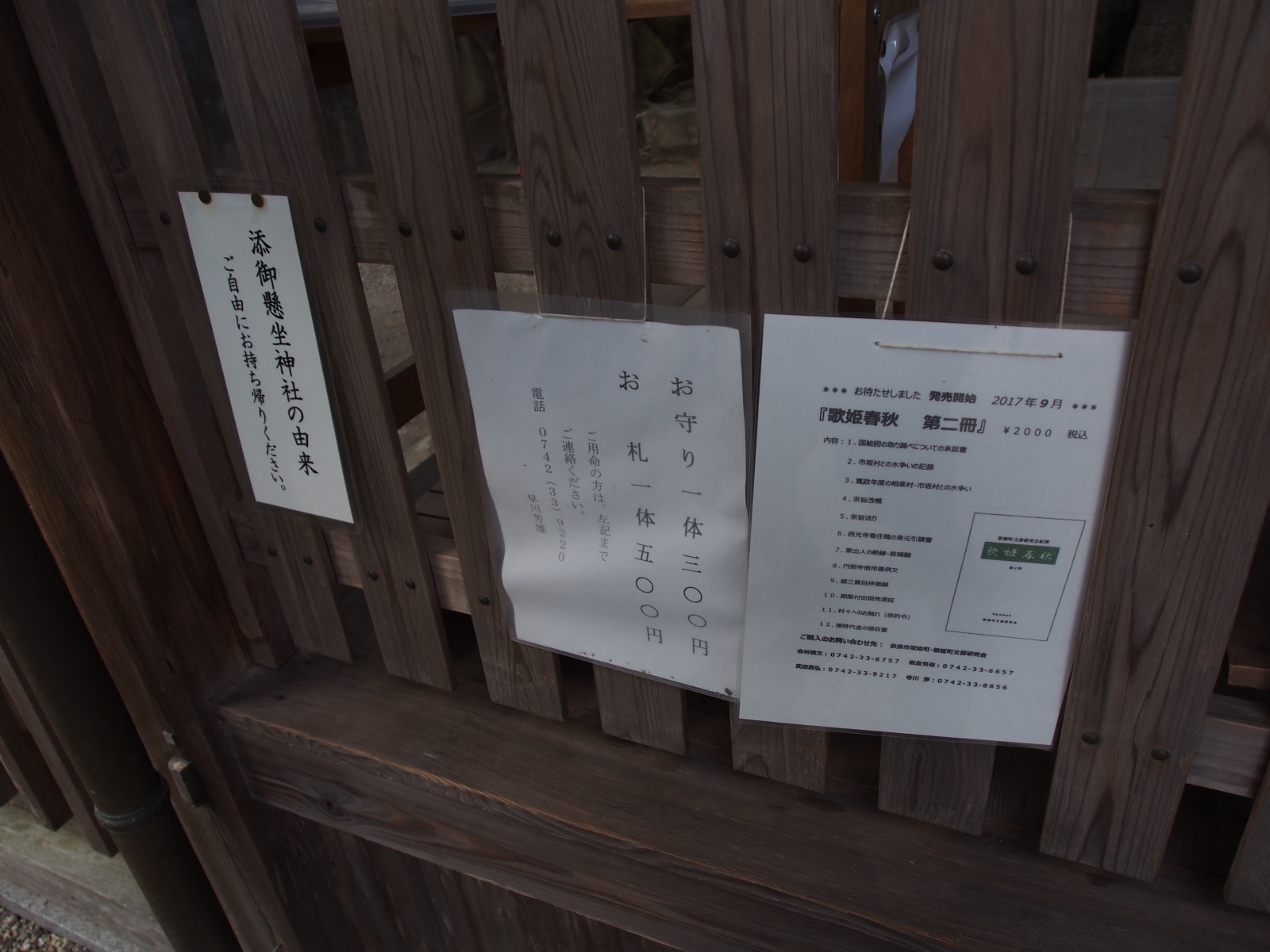

神社の御祭神としては天照大神の弟にあたる「建速須佐之男命」(たけはやすさのうのみこと)、また「櫛稲田姫命」(くしいなだひめのみこと)、そして代々天皇のために「野菜」を献上したとされる「添御縣」の神様の祖神としてお祀りされる「武乳速命」(たけちはやのみこと)の3祭神をお祀りしています。

なお、江戸時代には「午頭天王社」、また「八王子社」として、災厄から逃れ、病を治す神様としての信仰も集めたほか、郡山城主の参勤交代のルートにあたるため無礼のないよう本殿を移設したりした歴史などを持っているため、境内地の姿自体は近世以降の色彩の濃いものにもなっています。

境内には歌碑もあります

観光地としての知名度は極めて低い添御縣坐神社ですが、境内には平城京、奈良の歴史に深い関わりのある「長屋王」と「菅原道真」の2人の歌碑が設置されています。それぞれの歌は、

佐保過ぎて奈良の手向に置く幣は 妹を目離れず相見しめとそ (万葉集巻3-300・長屋王)

このたびは、幣も取りあへず手向山 紅葉の錦神のまにまに (菅原道真)

の和歌が記されており、長屋王のものについては奈良の地から国境を越えていく際の想いが強く歌われているなど、この地にとりわけふさわしい歌となっています。

添御縣坐神社のみどころ・風景

鳥居周辺

平城京と山背国を最短で結ぶルートであった「歌姫街道」沿いは、現在でも歴史ある雰囲気を残す空間が広がっており、添御縣坐神社はその代表的存在となっています。神社の前には曰くありげに巨木が立ちはだかっており、それだけでも歴史の深さを感じさせるものとなっています。

鳥居は街道沿いに建っており、道路と並行するように参道が伸びるという少し珍しい形態の神社となっています。

本殿周辺

参道を北に進んでいくと、行き止まりが拝殿及び本殿のあるエリアとなります。

本殿は小さなもので見えにくいですが、拝殿越しに少しだけ目にすることが出来るようになっています。

その他境内の風景

案内板・歌碑

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・近鉄大和西大寺駅から「歌姫町」行き乗車、終点「歌姫町」下車、北に徒歩3分

・JR奈良駅西口、近鉄奈良駅から「大和西大寺駅」行き乗車、「佐紀町」下車、北に徒歩15分

周辺のみどころ・観光スポット

平城天皇陵(市庭古墳)から北に徒歩15分、水上池から北西に徒歩15分、磐之媛命陵(ヒシアゲ古墳)から北西に徒歩16分、成務天皇陵から北東に徒歩17分、佐紀陵山古墳(日葉酢媛命陵)から北東に徒歩18分