観光のご案内

二月堂を見上げる位置にある小さな建物

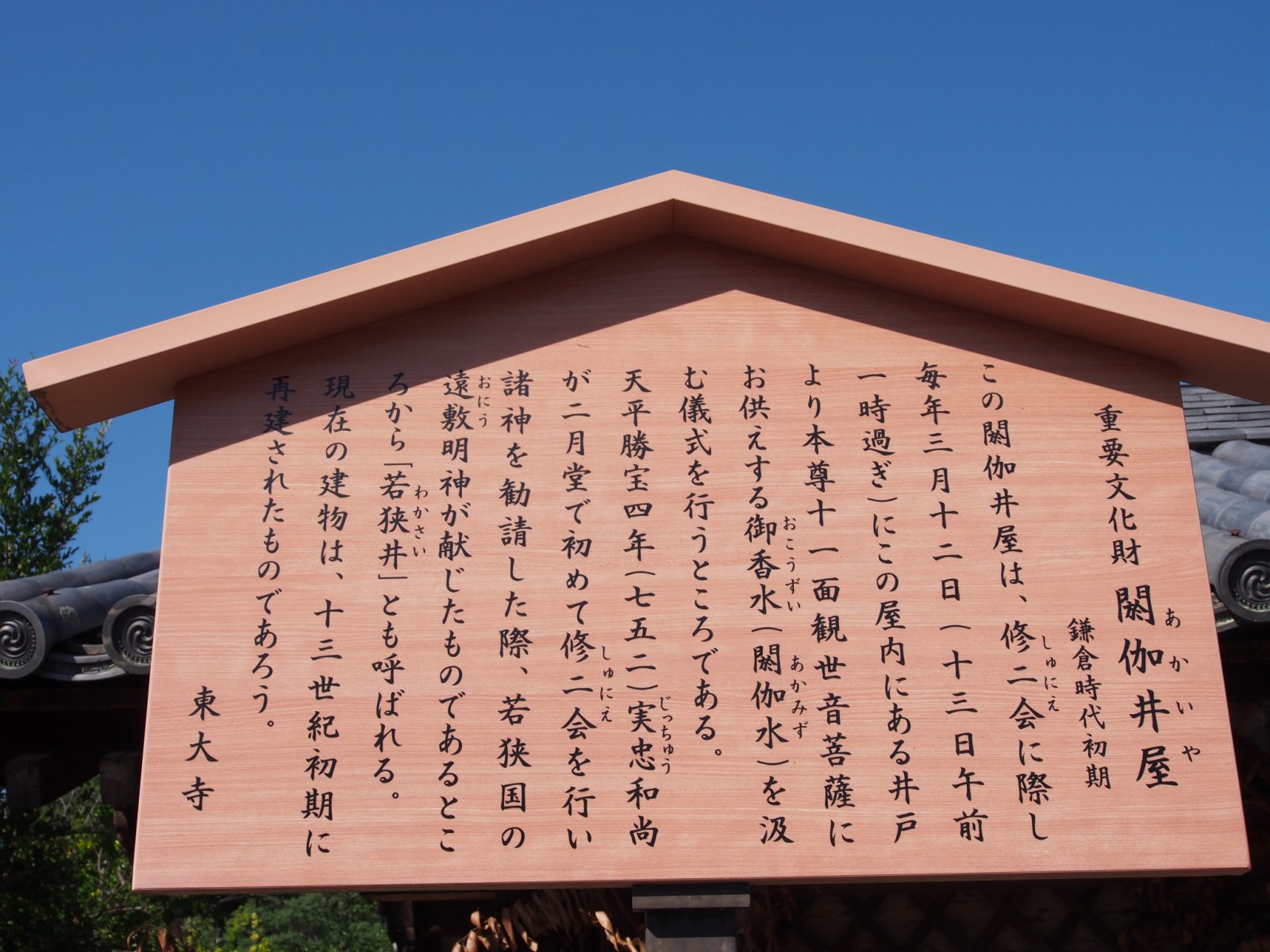

東大寺「閼伽井屋(あかいや)」は、大仏殿に次ぐ東大寺境内の有名観光スポットである「二月堂」のすぐそば、「良弁杉」や二月堂の「舞台」を美しく見える角度から見上げる場所に佇む小さな建物です。

現在経っている建物は、鎌倉時代初頭の13世紀前半に建立されたものと推定されています。

「お水取り」の行事そのものが行われる

さて、この閼伽井屋は、仏さまがお祀りされているような「仏堂」ではなく、東大寺で行われる儀式の中でもとりわけ有名な「お水取り」の儀式そのものが行われる神聖な空間となっています。

「お水取り」という呼び名ですが、一般には東大寺を代表する行事である「修二会」と呼ばれる行事の中で、「修二会」という正式名称に代わって広く用いられているため、期間中の全ての行事が「お水取り」であるというように解釈される場合も多くなっていますが、実際は、「修二会」のうちクライマックスにあたる3月13日の午前2時頃に閼伽井屋の建物の内部にある「若狭井」と呼ばれる井戸から神聖な水を汲み上げ、仏前にその水をお供えするという儀式のことを、「お水取り」と呼んでいます。

なお、「閼伽井屋」はその他の建物と比べて「榊」や「しめ縄」で結界が張られていることからも分かるように、神聖な空間として一般の人の立ち入りは固く禁じられており、お水取りの儀式についても、練行衆以外は一切立ち入ることができないため、その儀式が行われる風景、また若狭井の姿などを観光客が見ることは一切できません。

「若狭井」はその名の通り「若狭国」由来の伝説に由来する

そんな神聖な空間である閼伽井屋、そして「若狭井」ですが、「若狭」という名前が付いている事からも分かるように、この「お水取り」の儀式の由緒は、「若狭国(現在の福井県)」にルーツを持つものとなっています。

伝説の内容としては、若狭国に本拠を持っていた神様「遠敷明神」が魚とりをしていたため、二月堂に全国の神様が集まる予定をしていたところ、その予定時刻に遅れてしまい、その無礼をお詫びするために、二月堂のほとりに水を湧き出させて二月堂の観音様に奉ることになったという少しユニークなエピソードになっており、現在でも3月2日に福井県にある神宮寺と言うお寺の境内で「お水送り」の儀式が行われ、10日ほどかけてこの「若狭井」に神聖な水が到着し、そのお水を「お水取り」の儀式ですくい上げるという伝統が連綿と続けられているのです。

東大寺閼伽井屋の風景

二月堂周辺の建物の中でも、しめ縄や榊の存在によって異彩を放っている閼伽井屋の建物。観光客が立ち寄ることは意外に少ない場所ですが、二月堂に訪れた際には必ず立ち寄っておきたい場所になっています。

観光客が「若狭井」そのものを目にすることは一切できませんが、石碑の存在が建物の中に神聖な水が湧きだす井戸があることを示しています。

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・JR、近鉄奈良駅から「市内循環外回り」・「中循環外回り(近鉄奈良駅からのみ)」・「山村町」・「藤原台」・「鹿野園町」・「奈良佐保短期大学」行き乗車、「東大寺大仏殿・春日大社前」下車、北東に徒歩13分、または「春日大社本殿」行き乗車、「東大寺大仏殿」バス停下車、北東に徒歩12分

・JR、近鉄奈良駅から「青山住宅」・「州見台八丁目」行き乗車、「今小路」バス停下車、東に徒歩13分

ぐるっとバス(土日祝日・観光シーズンのみ運行)

・大仏殿前駐車場バス停(駅からは別途ぐるっとバスなどによるアクセスが必要です)から「ぐるっとバス若草山麓ルート」乗車、「手向山八幡宮・二月堂前」バス停下車、北に徒歩4分

近鉄奈良駅から東に徒歩25分

JR奈良駅から北東に徒歩35分

周辺のみどころ・観光スポット

良弁杉・興成神社から北西にすぐ、二月堂から西にすぐ、開山堂・四月堂から北にすぐ、三月堂(法華堂)から北西にすぐ、東大寺大仏殿から東に徒歩7分