観光のご案内

ならまち周辺で最大かつ最古の神社

率川神社(いさがわじんじゃ)は、近鉄・JR奈良駅や奈良町エリアに囲まれた奈良市内中心部に位置する神社です。ならまちエリア近隣では御霊神社などを上回り最大の規模を持つ神社は、三輪山をご神体とすることで大変有名な桜井市の「大神神社」の境外摂社で、正式名称を率川坐大神御子神社とも言います。

その由来は、式内社ともされているなど大変古いものであり、創建の由来は飛鳥時代の推古天皇元年(593年)に大三輪君白堤(オオミワノキミシラツツミ)が勅命により奉斎したことに遡り、奈良市内最古の神社とも言われています。

中世には治承4年(1180年)の12月、平重衡の乱によって社殿が焼失するなどの被害を受けますが、近世にかけては春日大社により管理され、興福寺との関係性も強い神社として歴史を刻みました。また、その後明治に入り、明治10年(1877年)には大神神社の摂社として定められました。

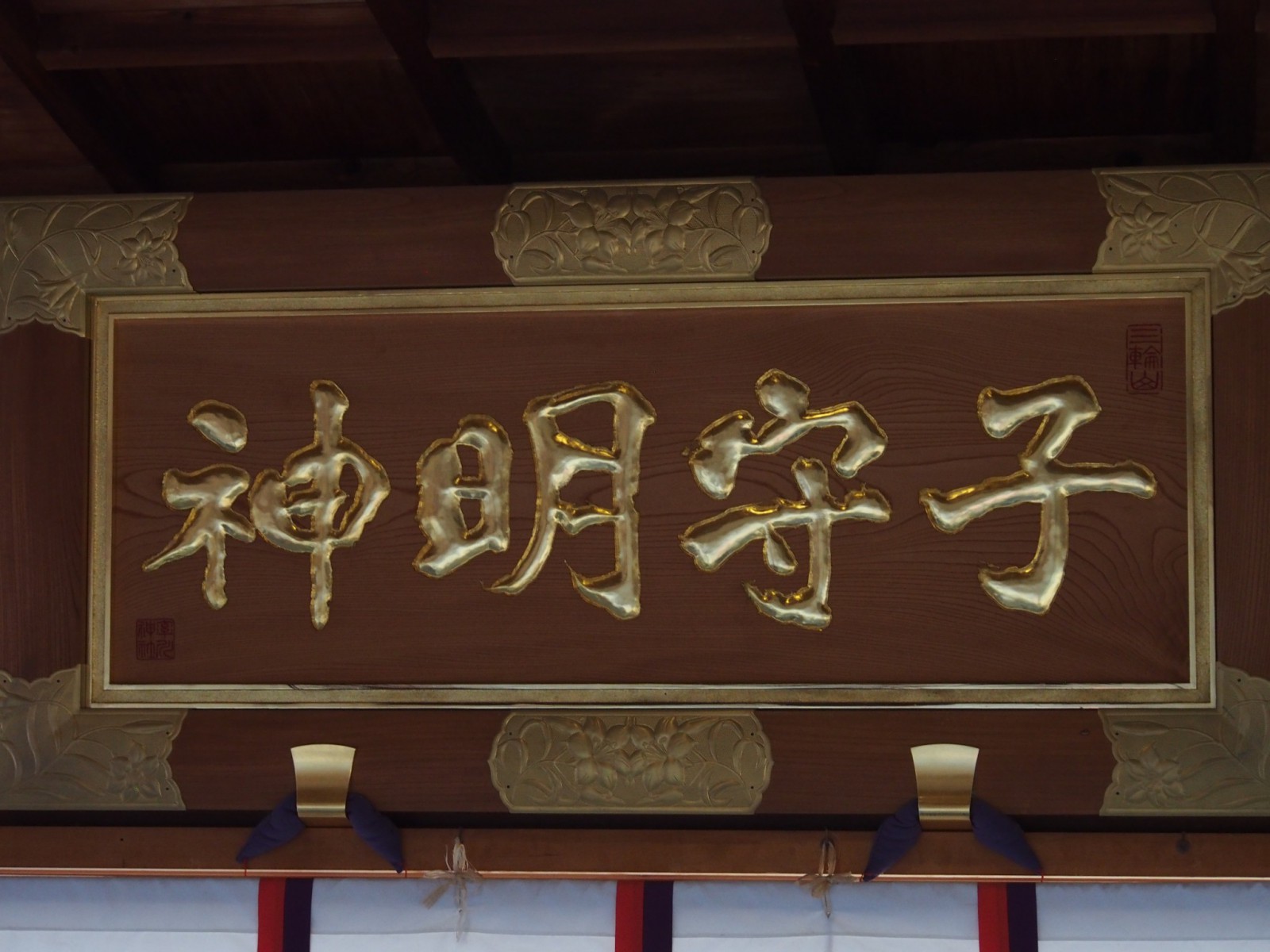

「子守明神」としての信仰を集める

本殿の正面に祀られる祭神の媛蹈韛五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)は、神武天皇の皇后を祀ったものであり、本殿の左側にはその「両親」として狭井大神(父神)、右側には玉櫛姫命(母神)が祀られています。この子供を両親が取り囲むような祭神の配置もあり、率川神社は「子守明神」とも言われており、現在も安産や育児の神様として深い信仰を集める存在となっています。尚、周辺の地名(バス停の名前)も「本子守町」となっており、その由来が伺えます。

境内には恵比須様や「カエル石」も

摂社としてはこれも奈良市最古の恵比須様と言われる「率川阿波神社」が境内の北東側に位置しています。

このほかには末社として春日社、住吉社や三輪山へ向かってお祈りできる遥拝所も設けられているほか、「カエル石」と呼ばれるユニークな巨石も境内に祀られており、縁起の良いパワースポットとして密かに知られた存在になっています。

なお、現在は暗渠となって周囲を流れる「率川」の名前にも現れているように、はるか昔から奈良町周辺にとって非常に重要な存在であった神社ですが、観光客の動線からはわずかに離れているため大通りに面しているにも関わらず、昼間でも比較的ひっそりとした風情を漂わせており、奈良の重厚な「歴史感」を思う存分体感して頂ける空間になっています。

率川神社(率川坐大神御子神社)のみどころ・風景

鳥居

近鉄奈良駅近くから南北に伸びる通り「やすらぎの道」沿いに立派な境内地を拡げる率川神社。奈良市中心部でこの規模を有する神社はここだけであり、その存在感はならまちエリア全体に及ぶような存在になっています。

拝殿

鳥居から境内地に入るとすぐに重厚な拝殿が現れます。立派な拝殿の後ろにはしっかりと保護された本殿の建物が横並びになっており、奈良市内最古の神社らしい威厳を漂わせています。

拝殿内部には巨大な「子守明神」の扁額が設けられています。

本殿

本殿は江戸時代初頭の建立と推定される春日造の建築であり、重厚な檜皮葺の屋根を持つ大変立派な佇まいであり、さすがに「春日大社」には及ばないかもしれませんが、奈良市内有数のの立派な神社建築と言ってもよい重厚な存在感を感じさせます。

恵比須様(率川阿波神社)

境内の北東側には摂社・末社が立ち並んでおり、中央にある「率川阿波神社」が「奈良市最古の恵比須様」と言われている神社となっています。こちらの恵比須様は奈良時代の光仁天皇の時代に藤原是公が奈良市西城戸町(ならまちエリア)の中に設けた神社とされており、その後長い歴史を経て荒廃が進む中、大正時代に率川神社の境内に移転されてきたものとなっています。

住吉神社

阿波神社の左右には、2つの末社も並んでいます。

向かって左側(西側)には住吉神社があり、ご祭神はいわゆる「住吉」の神様である底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命とゆかりの深い息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと・神功皇后)となっています。

春日神社

向かって右側(東側)には春日神社があり、神社は春日社という名の通り、春日大社のご祭神である春日大神(武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神)をお祀りする神社となっています。なお、率川神社は現在では「大神神社」の系列に位置づけられる神社ですが、中世以降明治になるまでは春日大社・興福寺とのつながりが強い神社であったことで知られています。

「蛙石(カエル石)」など

蛙石(カエル石)と呼ばれる巨石は、境内の南側に位置し、上部が飛び出たような少しユニークな形をしており、その姿がどこか「カエル」に似ているということで、「蛙石」と呼ばれるようになったものとなっています。

カエルは一度に1500個もの卵を産むというバイタリティあふれる存在であることから、一般に繁殖力や命の再生、富のシンボルとして描かれることも多く、案内板に依れば「お金がかえる」・「幸せがかえる」・「若かえる」といった健康回復・金運アップなどのご利益を願う人々の信仰の場となっているということで、参拝者が石(カエル)を撫でてお祈りすることから「撫で蛙」とも呼ばれるようになったということです。

境内には作者不詳の万葉歌「葉根蘰 今為る妹を うら若み いざ率川の 音の清けさ」が記された歌碑も設けられています。

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

近鉄奈良駅から南西に徒歩7分

JR奈良駅から東に徒歩9分

周辺のみどころ・観光スポット

三条通り界隈(奈良市観光センター)から南にすぐ、率川暗渠(率川橋跡)から北西にすぐ、南東側一帯は奈良町エリア、椿井市場から北西に徒歩2分、開化天皇陵から南東に徒歩3分、猿沢池から西に徒歩7分、興福寺五重塔から西に徒歩9分