観光のご案内

概要-「薬師寺」とは無関係のお寺です

新薬師寺(しんやくしじ)は、奈良町やきたまちに次ぐ観光エリアである「高畑」界隈の東側、春日大社周辺の森・白毫寺・高円山といったスポットからもそう遠くない自然豊かな市街地の端に位置する華厳宗の寺院です。

「新薬師寺」という名前から西の京エリアにある有名な「薬師寺」と混同したり、また薬師寺と強い関係があると誤解されることが多い寺院ですが、宗派も異なれば創建の由来も異なるなど、必ずしも関連する寺院とは言えず、別箇の歴史を持つ寺院となっています。

歴史-かつては「頭塔」近くまで境内であった巨大寺院でした

その創建は奈良時代、天平19年(747年)に聖武天皇の病気回復を祈る過程で光明皇后によりなされたとされ、当初から病気回復を祈るために造られた「七仏薬師如来」が安置されたと言われています。また、光明皇后の眼病治癒を願い聖武天皇が建立したという逆バージョンの創建の由来も伝わっています。

奈良時代の新薬師寺は東大寺などには及ばずとも、南都十大寺の一つとして繁栄し、その伽藍は現在の地理で言うと500メートル以上離れた「市内循環バス」が走る通り(頭塔の近く)や、奈良教育大学の敷地全体に及ぶような壮大な規模であったと言われています。当時は東西の塔や「金堂」などが存在し、その金堂の規模は現在の唐招提寺などの金堂よりも大きなものであったともされるなど、大安寺や西大寺などと同様、現在の姿からは想像できないような風景が広がっていたことが想像されます。

他の多くの寺と同様、繁栄の「奈良時代」を過ぎると寺の勢いは次第に衰退し、新薬師寺も災害等により伽藍にあった多くの建造物が失われ、現在は奈良時代の面影を残す現在の「本堂」以外(南門、鐘楼など)は全て鎌倉時代頃に再建されたものとなっています。(現在の「本堂」は奈良時代のものですが、奈良時代の「金堂」とは異なる建造物です。)

みどころ-壮観の十二神将像・石仏・萩の花など多数あります

現在の新薬師寺は、その美しい境内もさることながら、とりわけその圧倒的な存在を見せ付ける厳かな「十二神将像」で有名な寺院となっており、本堂内部には本尊の「薬師如来坐像」を取り囲み守護する形で円形に並べられた十二神将像が、暗がりの中にその圧倒的威容を示しています。

なお、新薬師寺の「顔」として奈良時代の雰囲気をそのまま伝える日本最大級の十二神将像は、その創建時から存在した訳ではなく、現在の高円山周辺(岩井川ダム付近)にあったとされる大寺院「岩淵寺」にその由来を持つとも言われていますが、詳細は明らかになっていません。

仏像のみが注目されがちな寺院ですが、境内は古代のものも含まれる石仏群なども隠れたみどころとなっているほか、白毫寺や元興寺などと同様秋には「萩」が美しく、市街地の外れにある静寂な雰囲気もあいまって、十二神将を眺める「気持ち」を一層すがすがしいものとさせる風景が広がっています。なお、周囲は不空院や奈良市写真美術館なども立地する観光エリアですが、最寄りの「破石町」バス停からはやや遠いため決して人通りが多いとは言えず、とりわけ静かな環境を造り上げています。

新薬師寺の仏さま(仏像)

本尊薬師如来坐像

十二神将像に守護されるご本尊である薬師如来坐像は、奈良時代から平安初期の造立と言われ、目を大きく見開いた姿が特徴の高さ2メートルほどの堂々たる仏さまとなっています。

十二神将像

一部を除き奈良時代に造られた日本最古かつ最大級の十二神将像は、十二の方角に対応する十二支を充てる形で、

「いぬ」=伐折羅(バサラ)大将

「ひつじ」=頞你羅 (アニラ)大将

「たつ」=波夷羅(ハイラ)大将

「ね」=毘羯羅(ビギャラ)大将

「うさぎ」=摩虎羅(マコラ)大将

「ゐのしし」=宮毘羅(クビラ)大将

「うし」=招杜羅(ショウトラ)大将

「とら」=真達羅(シンタラ)大将

「うま」=珊底羅(サンテラ)大将

「とり」=迷企羅(メイキラ)大将

「さる」=安底羅(アンテラ)大将

「み 」=因達羅(インダラ)大将

という十二の神さまが配置されています。いずれも激しい怒りの表情が特徴的な神像となっており、それぞれ異なる武具を身に付けたりと個性豊かな存在となっています。なお、後世に造り直された「波夷羅(ハイラ)大将」を除く全てが国宝指定となっています。

香薬師如来立像

香薬師如来立像は高さ約75センチの仏さまで、飛鳥時代に造立された同様の仏像のレプリカ(実物は戦時中に盗難に逢いました)となっており、現在は「香薬師堂」ではなく本堂に安置されています。

おたま地蔵・景清地蔵

本堂西側の「香薬師堂」には、秘仏として裸のお姿をした「おたま地蔵」と、平家物語ゆかりの「景清地蔵」が並べられています。2つの地蔵を巡っては、「景清地蔵」の内部からほぼ同じスケールの「おたま地蔵」が発見された(「おたま地蔵」の骨格を利用して「景清地蔵」が造立された)というかなり珍しい歴史を持つ存在となっています。

石仏群

新薬師寺には、境内南側を中心に、境内一円に多数の貴重な石仏があることでも知られています。一部には奈良時代の造立と考えられる如来型の石仏もあるほか、お腹が張り出したようなユニークな阿弥陀如来石仏など、見ごたえのある仏さまばかりであり、十二神将像のみならずこちらも是非見ておきたい存在となっています。

新薬師寺のみどころ・風景

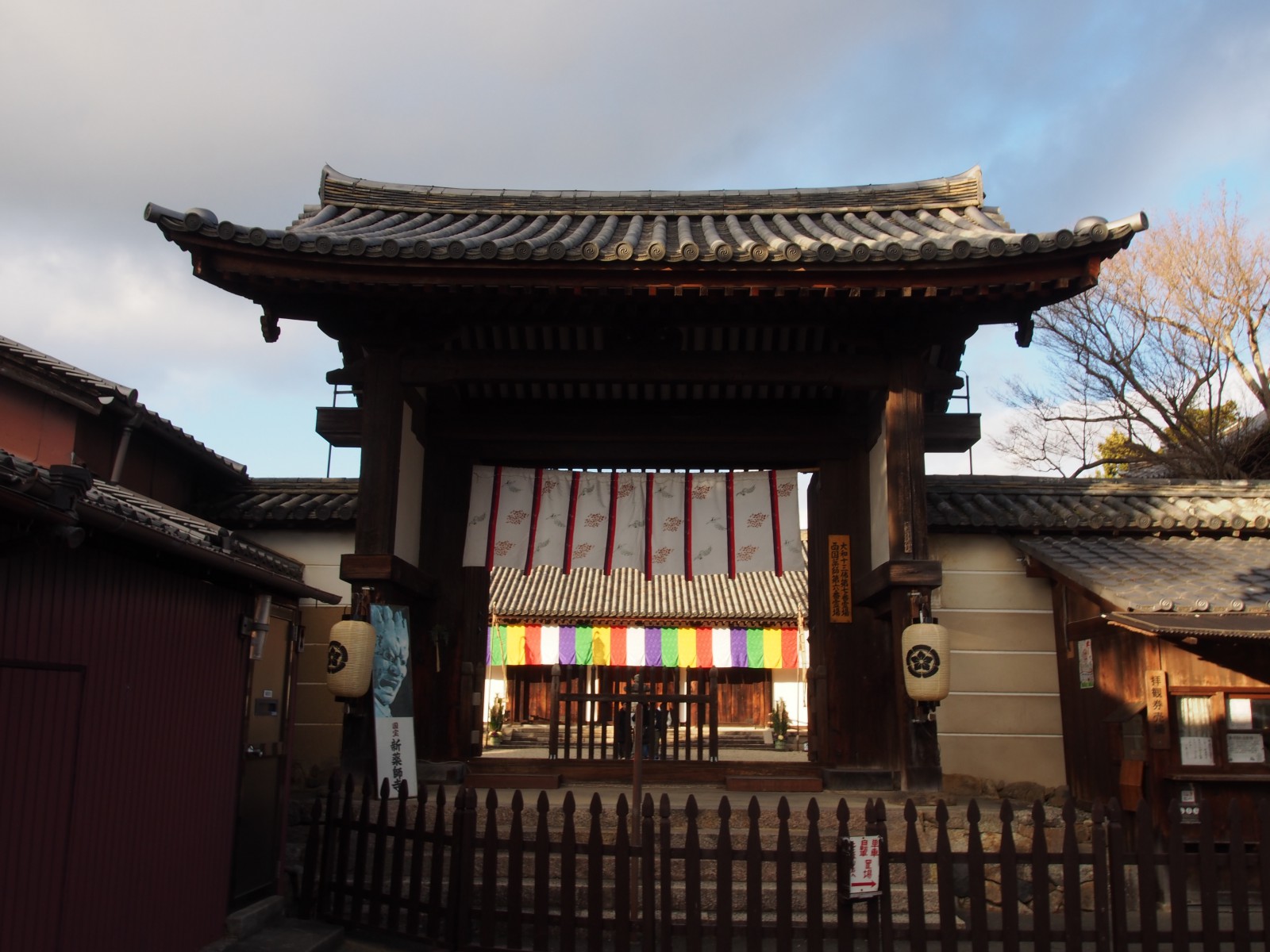

南門・東門

新薬師寺の境内に入る際には、まず「南門」から入ることになります。南門は鎌倉時代後期に建立されたと推定される重厚な山門であり、周辺に「鏡神社」や「比賣神社」がある少しにぎやかな風景の中にあり、門越しには美しい本堂の姿が望めるようにもなっています。

また出入りはできませんが、境内東側、「不空院」の山門の近くにも「東門」があります。東門は南門よりも少し古い平安末期~鎌倉時代初期の建立と推定され、板蟇股(いたかえるまた)と呼ばれる装飾を柱の間に挟む少し珍しい様式となっています。

本堂

新薬師寺の本堂は、奈良時代頃の創建期からあったと考えられる大変歴史のある建物ですが、当初は仏道修行に用いられる施設や食堂であったとも言われるなど、当初から「本堂」であった訳ではないと考えられています。新薬師寺の象徴である「十二神将像」と本尊の「薬師如来坐像」はこの本堂の内部に安置されています。

ならまち周辺にある寺院としては、現在でも比較的大規模なものと言える新薬師寺。年始に五色幕で彩られた本堂の姿は、内部に安置される十二神将を想像することで、時代を超えた美しさを一層感じさせるものとなっています。

香薬師堂周辺

「おたま地蔵」と「景清地蔵」が安置されるこじんまりとした香薬師堂。こちらは秘仏となっているため、基本的には扉は閉められています。

香薬師堂周辺はちょっとした庭園のような雰囲気が漂うエリアとなっており、歩いているだけでも気持ちの良い空間となっています。

香薬師堂の北側すぐにある庫裡のスペースでは、ゆったりとした座敷で新薬師寺についてのビデオ放映も行われていますので、足休めのついでにご覧になってみてもよいかもしれません。

地蔵堂

本堂の南西側すぐの位置には蟇股の装飾が特徴的な「地蔵堂」の建物があります。堂内には3体の仏さま(十一面観世音菩薩立像・薬師如来立像・地蔵菩薩立像)が安置されています。

実忠和尚御歯塔

地蔵堂の南側には、東大寺の修二会(お水取り行事)の創始者である実忠和尚と呼ばれる僧侶の「歯」を埋納したと伝わるかつての十三重石塔(現在は破損等で五重)があります。

境内石仏群

南門の近くには、奈良時代のものも一部で含まれる「石仏群」が目を引きます。阿弥陀如来石仏・地蔵十王石仏・地蔵石仏・如来型石仏など多数の石仏が集う風景は、奈良市内でも有数の「石仏スポット」と呼べるもので、もっと知名度が上がってもよい存在とも言えるほどです。

鐘楼

新薬師寺の鐘楼は、南門の近くにあり、下部が真っ白な「袴腰」と呼ばれる様式となっているためすっきりとした印象の建築となっています。なお、吊り下げられている鐘楼は元興寺由来とされています。

その他のみどころ

竜王社

鐘楼の北側には、「竜王社」と呼ばれる神社が小さな池のほとりに建っています。

稲荷社

石仏群のあるスペースには、「稲荷社」と呼ばれる小さな神社もあります。

會津八一歌碑

本堂と香薬師堂の間のスペースには、有名な歌人である會津八一が「香薬師如来立像」の盗難を悲しんで詠んだ和歌

「ちかづきてあふぎみれどもみほとけの みそなはすともあらぬさびしさ」

が記された立派な歌碑があります。

次項では、拝観に関する情報を解説していきます。

拝観情報

拝観料:大人600円、中高生350円、小学生150円

拝観時間:午前9時~午後5時

リンク 新薬師寺公式ホームページ

次項では、交通アクセスについてご案内致します。

アクセス(電車・バス)

近鉄・JR線各駅からのアクセス

・JR、近鉄奈良駅から「市内循環外回り」「高畑町」「山村町」「藤原台」「鹿野園町」「奈良佐保短期大学」行き乗車、「破石町」下車、東に徒歩10分

※破石町バス停から、バス停の南側から伸びる「柳生街道」を10分ほど東に進み、途中やや急な坂を登り切った付近(変則的な十字路となっています)からは南に進み、「不空院」の横を通り抜けるとすぐに新薬師寺の山門に到着します。

※バス停からの距離が少々ありますので、JR・近鉄奈良駅からタクシーをご利用になるルートもおすすめとなっています。

周辺のみどころ・観光スポット

鏡神社・比賣神社は南に隣接、奈良市写真美術館は西に隣接、不空院から南に徒歩2分、志賀直哉旧居から南東に徒歩8分、白毫寺から北東に徒歩15分、春日大社本殿から南に徒歩15分